استمتعنا ونحن صغار بحكايات عن رحلات السندباد وعن جوليفار في بلاد الاقزام ومغامرات علي بابا. كانت قراءتها أو الاستماع لرواتها متعة لا تعادلها متعة أخرى. ومع ذلك لم يخالجنا شك في أن الحكايات خيالية وأنها لن ترقى ذات يوم إلى مستوى الواقع. كنا نتسلى ونعلم أننا نتسلى.

أعترف أنني ما زلت وأنا في هذه المرحلة المثيرة من العمر أستمتع بحكايات من نوع آخر تماثل في وقعها وتأثيرها عند قراءتها أو الاستماع إلى صانعيها حكايات قرأناها أو استمعنا إلى رواتها ونحن أطفال. ومع ذلك يعكر استمتاعي بحكايات هذه الأيام المخصصة لنا اعتقادي أنها تفتقر إلى البراءة وأنها لا تصدر بنية الترفيه عنا وأن وراءها أكثر من قصد، وهي على كل حال للكبار فقط.

تناقلت أجهزة الأخبار أن معلمي المدارس في ولاية وست فرجينيا في جنوب الولايات المتحدة قرروا الاضراب. أرادوا الاحتجاج على برنامج صاغته إحدى الشركات بحجة الحاجة إلى دراسة سلوكيات هذا القطاع المهم من المواطنين الأمريكيين. يطلب البرنامج من متطوعين من هؤلاء المعلمين تنزيل تطبيق وظيفته المعلنة متابعة ورصد حالة الصحة العامة للمتطوع. تقرر الاضراب عندما شعر المتطوعون أن البرنامج يسعى لاختراق خصوصياتهم. “فالتطبيق المطلوب تنزيله يفرض على المستخدم استيفاء بيانات ومعلومات شخصية جدا وحساسة جدا”، كان هذا الاقتباس بالنص ما بعث به أحد المتطوعين من المعلمين إلى صحيفة نيويورك تايمز.

في البداية لم يفهم المعلمون غرض الشركة التي صاغت التطبيق. البرنامج وعنوانه “ج 365” يسجل لحظة بلحظة خطوات المعلم منذ اللحظة التي يستيقظ فيها من نومه إلى اللحظة التي يعود فيها لفراشه لينام. لا يكتفي البرنامج بهذا بل يطلب من المعلم غرس مقياس الكتروني تحت مخدات فراش النوم ليحسب بالدقة الكاملة عدد ساعات نومه ونوع هذا النوم وعدد مرات تقلبه في نومه.

تصادف الاضراب والكشف عن تفاصيل هذا البرنامج مع الإعلان عن قرب العمل ببرنامج يلحق بشاشات التلفزيون مهمته رصد التغيرات التي تطرأ على قسمات وجه المشاهد عند مشاهدته الإعلانات التي يبثها التلفزيون وكذلك البرامج الإخبارية ومختلف المواد الترفيهية. يقوم البرنامج بالإضافة إلى مهمة الرصد بتقديم تفسير في الحال وعلى امتداد اليوم لعواطفنا ومشاعرنا مقابل تكلفة زهيدة للغاية. إذ يعفي التطبيق الشركة من مهمة إجراء مقابلات مع عدد لا يحصى من المشاهدين أو عدد غير قليل من المتطوعين، يعفيها أيضا من تكليف باحثين ومحللين نفسيين واجتماعيين لأداء مهمة التفسير والتحليل.

بعد قليل ظهر أن وراء الاحتجاج سببا آخر. إذ تبين أن الشركة التي مقرها وادي السيليكون في ولاية أخرى تسعى من خلال هذا البرنامج إلى التأثير في سلوكيات المعلمين بغرض تغييرها إلى سلوكيات تناسب أهدافا محددة سلفا. لم يكن خافيا أن استجابة المعلمين للحوافز والغرامات التي وضعتها الشركة تعني التزامهم تغيير سلوكياتهم.

الأمثلة على قدرة هذا البرنامج أو غيره على تغيير سلوك المشاهدين كثيرة. يعني مثلا لو أن المشاهد يتعين عليه النوم مبكرا فسوف يقوم البرنامج بإطلاق جرس تنبيه ثم يوقف الإرسال، بل يمكن للبرنامج القيام بذلك أيضا في حال شعرت “الشاشة” أو رصدت أن المشاهد أصابه التعب أو بدت عليه علامات النعاس. كذلك يمكن إن قدر البرنامج أن صاحب الشأن الموضوع تحت الرقابة جلس فترة أطول مما يجب على مقعده فسوف يسارع بإبلاغه أنه يتعين عليه أن ينهض ليتمشى قليلا أو يغير مقعده. المشكلة التي ما زالت تناقش بعيدا عن الأضواء هي المتعلقة باستمرار أداء الشاشة لوظيفتها وهي مطفأة، مثلها مثل حالة معظم هواتفنا الذكية التي تراقبنا حتى وهي منزوعة الطاقة والقدرة على الأداء العلني. ترصد التغير في سرعات أنفاسنا وتسجل إبداعات الهمس الخافت جدا. ترى بعيونها وتصور بكاميراتها ما نجتهد أن لا يراه دخيل في عتمة الغرف أو في الليل الدامس. نحن أنفسنا وبأيدينا نزرع في الجدران وعلى الأسوار وفي الأركان تقنيات تصوير لتحمينا من فضول متطفلين ونوايا لصوص وفي الوقت نفسه تسهل لمغتصبين شرعيين انتهاك حقوقنا وخصوصياتنا.

في تعليقها على الإضراب واحتجاج المعلمين والبرنامج المعد لتغيير سلوكيات المشاهدين تحذرنا كاتي فيتسباتريك في كتابها بعنوان صعود رأسمالية الرقابة من مستقبل تلك كانت بعض علاماته وأخلاقياته.

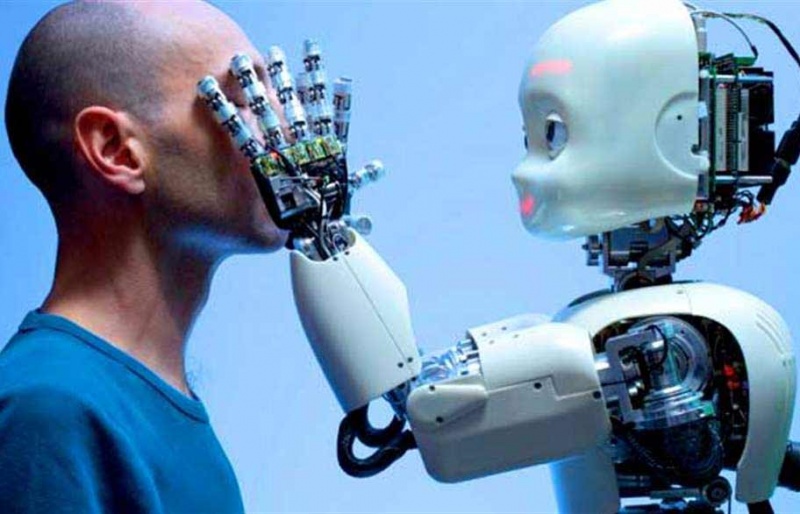

“آن أوان التفكير في منظومة اخلاقية وقانونية دولية لحماية حقوق كيانات الذكاء الصناعي، هل الموضوع مطروح للنقاش في مجتمعاتكم الثقافية والعلمية كما هو مطروح الآن في مجتمعاتنا؟”. سألني هذا السؤال صديقي القادم من هناك، هناك حيث اقتربت المجتمعات من المستقبل إلى حد غير مريح. أجبت بالنفي. قلت إن مجتمعاتنا ما تزال تبذل الجهد وراء الجهد لرفع قبضة الماضي عن رقبتها، ماضي متشبث بنا ولا يريد أن يغادر. بعض ما يتبقى لهذه المجتمعات من وقت وجهد تقضيهما شامتة في الغرب وما أصابه من جراء اقترابه من مستقبل غريب.

يا صديقي، هل تطلب من مجتمعاتنا التفكير في حماية حقوق الروبوتات وغيرها من منتجات عصر الذكاء الصناعي وهي التي لم تفكر بعد في وضع قوانين لحماية حقوق كائناتها البشرية. أظن أن بعض هذه المجتمعات سوف ينتظر إلى حين تبدأ الصين في تصدير فائض انتاجها من معامل الذكاء الصناعي فنستورد ما يلزمنا ومعه منظومات صيانتها وحمايتها. هكذا فعلت مجتمعاتنا عندما استوردت المستشارين والخبراء ورجال المال الأوروبيين ومعهم قوانين الامتيازات الأجنبية. أعرف وتعرف أن مجتمعاتنا العربية والإفريقية لم تشرع بعد في تعلم أسرار الذكاء الصناعي، وبالتالي سوف نتأخر في إنتاج كائنات غير بشرية أو حيوانية. معنى هذا أن هذه المجتمعات لن تتمكن بقدراتها الذاتية من صيانة ما تستورده من منتجات هذا الذكاء، وستجد نفسها مجبرة على استيراد “خبراء” من البشر أو من نفس النوع الأذكى من البشر لأعمال الصيانة. مرة أخرى وفي أقل من قرن ونصف تعود هذه المجتمعات لتخضع فعليا لهيمنة أجنبية. الاختلاف الوحيد أن الأجانب هذه المرة لن يكونوا من بني البشر بل كائنات انتجتها معامل الذكاء الصناعي مزودة بجرعات كافية من ثقافة استعمارية متطورة وخلاصات تجارب وخبرات إدارية متقدمة للغاية ونية مؤكدة لتغيير سلوكيات الشعوب التي استوردتها.

يطلب مني الصديق العائد من بلاد المستقبل أن أتمنى على معارفي من الحقوقيين العرب والأفارقة والخبراء في صنع الدساتير صياغة منظومة أخلاقية وقانونية لضمان حقوق وخصوصيات الروبوتات نصف البشرية، إحدى أهم ثمار ثورة الذكاء الصناعي، لتكون هذه المنظومة جاهزة عند استقبال ملايين الروبوتات القادمة خلال سنوات قليلة للعمل في مصانعنا والمنازل وفي خدمة الأمن والتجارة والنقل والسياحة والتعليم والإدارة و… إلخ. ينتظر صديقي بتفاؤله المعتاد أن يؤدى الاهتمام بحقوق الانسان الآلي في مجتمعاتنا إلى اهتمام مماثل فتتجدد منظومتا حقوق الإنسان الطبيعي وحقوق الحيوان كذلك، إن وجدتا.

تنشر بالتزامن مع جريدة الشروق