ليس أسهل من تحميل الزمان المسؤولية عن قصورنا وعن أخطائنا: أردنا فعاندتنا الأيام! قررنا فخذلتنا الظروف! رغبنا فجاء الزمان بغير ما نشتهي!

ربما لهذا »يودع« بعضنا السنة المنصرمة باللعنات والرصاص والسكر حتى الغياب عن الوعي.

وربما لهذا يستبشر الناس عموما بإطلالة السنة الجديدة فيفترضونه موعدا مع القدر للتجدد والخروج مما كانوا فيه وفرصة لتحقيق الأماني المكبوتة التي قصروا في العمل على إنجازها، وكأن »التأريخ« الجديد هو بذاته الحل السحري لمشكلاتهم الذاتية كالتردد وعدم الإقدام وإضاعة الفرص، أو التسرع في بعض الأمور وعدم التدقيق وإحراق المراحل.

أحيانا يندفع واحدنا إلى طرح أسئلة وجودية من نوع: من يصنع الآخر، هل يصنع الإنسان قدره أم أن القدر يصنع الإنسان؟ والى أي حد يستطيع الإنسان التحكم بظروفه، ومن ثم صياغة حياته على الوجه الذي يريد؟!

في الشرق عموما تشكل »المقادير« ذريعة جاهزة دائما لمن يريد أن يهرب من المسؤولية عن تصرفاته أو عما يقع له… كذلك في التفسير الجاهز لصعود الآخرين ووصولهم إلى حيث كنت تتمنى فعجزت لكسلك أو لترددك أو لغفلتك أو لأمر خارج عن يديك!

يتداخل الزمان والقدر والحظ والمصادفات، فإذا لا شأن لك بحياتك، بحسناتها وسيئاتها، وإذا أنت مجرد أداة تحركها قوة غامضة لا يمكن تفسيرها، وعليك أن تقبل النتائج وإلا اتهمت في إيمانك، إذ من المألوف في شرقنا ذي الشمس الحارقة أن يفرض على العقل الذهاب في إجازة مفتوحة عن طريق الدمج بين الزمن والقدر والمصادفة وإرادة الله جل جلاله، ولا يتبقى عليك إلا القبول بقضاء الله حتى لا ترمى بجناية الكفر والعياذ بالله.

تتأمل الدنيا من حولك، لا سيما أهل التقدم فيها، فترى أن الناس يصنعون مصائرهم، كأفراد، وأن الدول تقرر سياساتها وتتحرك لحماية مصالحها وفق خطط مدروسة في مؤسساتها تتحكّم بصورة المستقبل وبالطريق إليه.

في بلاد الناس يتضاءل دور المصادفات القدرية ويشحب دور الحظ، ويتعلق كل شيء تقريباً بالإرادة: يقول الناس رأيهم في شخص الرئيس فيفوز صاحب برنامج محدد ويسقط صاحب برنامج آخر، ويقول الناس رأيهم في خطط التقدم، ويدفعون تكاليفها من عرقهم، ويحاسبون على التقصير فيها ويعزلون من ينكشف أمر قصورهم أو عجزهم أو فسادهم بالرشوة أو بالمحاباة أو باستغلال النفوذ.

في بلاد الناس يحفظون لله جلاله، فلا يجعلونه مسؤولاً عن أخطائهم، ولا يحمّلونه جريرة انهزامهم أو ضعفهم أو إهمالهم، ومن ثم لا يتهمونه بالانحياز إلى خصومهم ومساعدتهم »نكاية« بهم.

أما في بلادنا فالله هو المسؤول عن تخلفنا، وعن قصورنا، وعن إهمالنا، لأنه لم يستجب لدعواتنا وابتهالاتنا بأن يهلك عدونا، وييسر لنا طريق الغنى والسعادة، وينصرنا على القوم الظالمين.

هل سمعت حاكما أو مواطنا في الغرب يحمّل الله المسؤولية عن فشل الخطة لتطوير الاقتصاد، أو الخلل في التمثيل السياسي، أو الرداءة في النتاج الثقافي، أو القصور في زرع الإيمان بالذات وبالأمة في صدور الجيل الجديد؟!

في بلادنا يتخذ السلطان من الله العذر والذريعة ليخلي طرفه من المسؤولية، وهكذا يصير الإنجاز من علامات رضى ذي الجلالة عليه، ويصير القصور عقابا إلهيا لا راد له، ومن اعترض كفر.

ومن يسمع خطب السلاطين العرب يَكَدْ يفترض أن الله سبحانه وتعالى موظف لديهم: عليهم الطلب وعليه التلبية، عليهم الدعاء وعليه العمل والإنجاز، عليهم التصرف وعليه المسؤولية عما يصدر عنهم، فإن كان صوابا أنالهم عنه ثوابا وإن كان خطأ أو قصورا عفا عنهم وغفر لهم لأنه أجلّ من أن يحاسب عبيده الضعفاء.

ذروة الذروة في هذه النظرة السلطانية إلى الله عز وجل جاءت في خطبة رسمية، وخلال واحدة من القمم العربية المحدودة، ألقاها أحد أبسط هؤلاء السلاطين وأصدقهم في التعبير عن نفسه… إذ بعدما عدّد ما حباه الله من العز والسؤدد والعافية وطول العمر، وما أنعم به على بلاده من ذهب أسود فتح لها طريق النفوذ والكرامة ويسّر لها تحويل الصحراء إلى مروج خضراء مزروعة بناطحات السحاب والأبراج والأسواق التجارية المزدهرة.

بعد ذلك كله، وقبل أن يخوض السلطان في غمار السياسة، أصدر الشهادة صريحة ومباشرة فقال ما حرفيته: ان الله، سبحانه، ما قصر…

ثم بعدما عدّد السلطان وجوه الإنجاز في المجال السياسي، عاد فأصدر الشهادة ذاتها مجددا بأن »الله ما قصر… أعطانا وما قصر«!

* * *

هي نقطة بداية جديدة، أي إنها فرصة لمراجعة ما كان، ولإطلاق التمنيات حول ما ينبغي أو ما نحب أن يكون.

كثير من الناس من هو على استعداد لأن يشتري نقطة البداية الجديدة بنصف عمره!

ليس أكثر ممن يحسون أن ما فعلوه، أو بالأحرى ما لم يفعلوه في ما انقضى من أعمارهم، إنما هو عبء ثقيل عليهم يتمنون التحرر منه ورميه في البحر أو في مزبلة التاريخ.

نادر من يحس بالرضى عن النفس، وبالتالي عن الزمان، القدر، الظروف ومن ثم العزة الإلهية… فلا يطلب إلا »الستر والسلامة ودوام نعمة الله عليه بما هو فيه«.

بداية العام فرصة شرعية للمراجعة ومحاسبة الذات، وكذلك لإطلاق التمنيات.

لكن مع الصباح الجديد لا بد من مباشرة العمل، وإلا ذهب التمني مع ليل السكارى والرصاص الموجه إلى التمنيات المعلقة والتي لم يحققها عدم العمل بما يكفي لإنجازها.

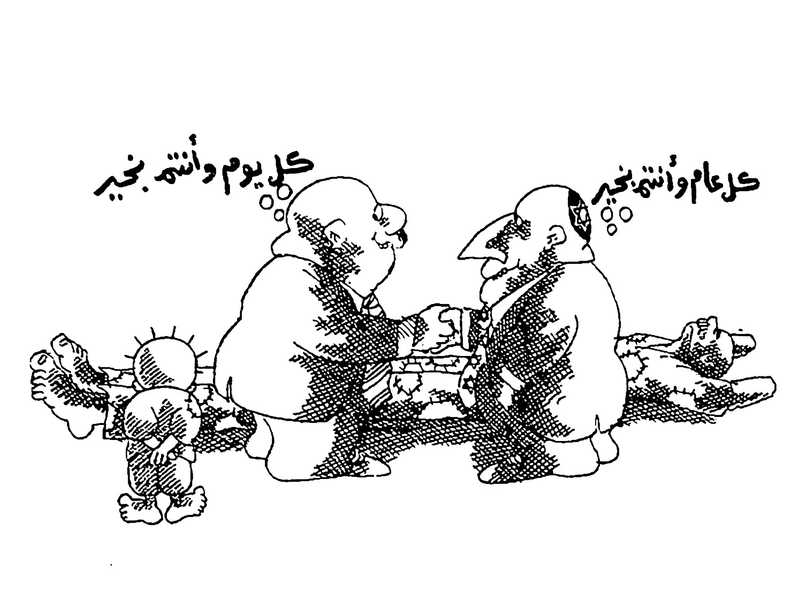

وكل عام وأنتم بخير.. وهو ما نملكه لكم من التمني، أما العمل فعليكم!

عن »شهدائنا« الأشجار التي تموت واقفة

يتجاوز الشغف العربي بالموت وتقديس الشهادة والشهداء حدود المعقول أحيانا، حتى ليتوهم البعض ان العرب لا يكنون احتراما كافيا للحياة مع أنهم بين عشاقها من الرواد.

من دلائل هذا الشغف التباهي بأرقام الشهداء، فالعشرات »أبهى« من المئات والآلاف أعظم وقعا من المئات، اما »المليون« فهو الذروة التي لم تبلغها الا قلة من الشعوب التي تستحق مراتب البطولة والتي كان شعب الجزائر العربي الرائد والسابق الى احتلالها.

على ان الإحصاء العربي للضحايا يغفل في العادة »شهداء« آخرين قد لا يحتسبون من بين البشر »لكنهم« يعطون للحياة طعمها ونكهتها وبعض معناها، كما »انهم« يؤكدون في الانسان علاقته الحميمة بالحياة.

وعلى سبيل المثال وليس الحصر فان البيوت والاشجار والبيئة (بمناخها وطيورها وفراشاتها وورودها ونباتاتها البرية) تسقط وتندثر من دون مشيعين ومن دون نعي ومن دون احتساب او حتى ذكر.

في لبنان بداية ثم في فلسطين الآن أقدمت إسرائيل وما تزال تقدم على اقتلاع الآلاف بل عشرات الآلاف من الاشجار، مثمرة وغير مثمرة، النسبة الغالبة بينها من أشجار الزيتون التي وردت الاشارة الى بركتها في معظم الكتب المقدسة.

كيف لا تحتسب أشجار الزيتون من بين الشهداء، وهي بين أسباب الحياة وبين أسباب العلاقة بالأرض واتصالها على مر الزمن، وبين ملامح الهوية للانسان في أرضه، فضلا عن كونها ظلت دائما مصدر العون في رزقه وبين عوامل صموده؟!

الارض مقدسة، في نظر الشعوب، ولو كانت صحراء قاحلة كالربع الخالي، فكيف اذا كانت عامرة بأهلها، واذا كان أهلها قد خضروها بعرقهم، فاستصلحوها واستزرعوها وملأوا جنباتها بالشجرة المباركة التي »لا شرقية ولا غربية«؟!

ان الاعدام الاسرائيلي المتعمد للاشجار، والزيتون أساسا، في أرض فلسطين يجسد هذا الميل الغريزي عند هؤلاء الذين لم تربطهم يوما علاقة أبوة او بنوة او انتساب إلى أي أرض، بدليل انهم بمجموعهم قد هجروا البلاد التي ولدوا فيها وشرفتهم بهويتها وتركوها بغير ان يلتفتوا الى الوراء وجاءوا لاحتلال أرض لا تعرفهم ولا يعرفونها ولم يسقوها يوما بقطرة من عرقهم.

انهم يقتلون الاشجار كما يقتلون البشر: بالقسوة نفسها، بالشراسة نفسها، بغريزة الانتقام نفسها، بالعداء لحياة الآخرين (أهل الارض) نفسه.

شهداؤنا من الاشجار يستحقون شيئا من الذكر، وخصوصا ان الهتاف المحبب للمشيعين هو: الشهيد حبيب الله.

الشهيد بأرضه ايضا التي أعطته حياته ولون بشرته من تربتها المباركة التي تنبت تلك الشجرة التي كرمتها الكتب المقدسة حين جعلتها هوية سياسية كاملة.

ثم ان الاشجار تموت واقفة، وهذا بين أعظم معاني الشهادة.

رسالة تائهة عن عنوانها

»تتركني لعبث طائر النوم وتخترق الجدار لتختفي في شبح الأخرى التي تسميها »امرأة«، وتستمتع بأن تحكي لي عنها، كلما اتسع علينا المكان فغدا أشبه بالمقهى وغدوت جمهورا من »جنس« ثالث، لا أهتم لأخبار النساء ولا يعنيني أمر الرجال بمن فيهم أنت، لا سيما أنني لا أعرف منهم إلاك.

أهش على الطائر فينام النوم وأحنو على صورتك: لأكن أمك، إذن!

يأخذني الفراغ إلى الفزع فيرميني مع أوهامي بأنني كنت قد ملأت عليك المسكن والشارع والمدينة، وأعود إليك وقد اتخذت الآن ملامح الأب، لكنك لا تفتأ تهرب منها وتتركني قطة عمياء مربوطة بحبل في ذيل طائرة بلا طيار.

متى يهاجر طائر النوم ليعطي صورتي فرصة السكن في عينيك ليدل عليّ الناس بولهٍ: ما أعلى مقام هذه المرأة!

.. وعنوان ضاعت عنه الرسالة!

»أخاف أن ينهار عليك جدار الصمت فتجتاحني عاصفة ما بعد الكلام.

وأخاف أن تموت الكلمات في صدري فيدهمك السعال وتتناثر حروفي في فضاء الندم.

ولكنك بيتي ومهجعي. أغلق نوافذ البرد فتهب عليّ رياح السكون الذي يأخذني منك إليك ثم يشلحني عند عتبة الهوان ممتلئا بالرضى عن النفس لأنني غدوت بعشقك من الشعراء.

أترنم بأبيات من سفر الانتظار أولها اسمك وآخرها اسمك وبين الاسمين اسمك، ثم أنسبها إليك لأن اسمك هو الشعر أمام اسمي فتضيع حروفه في طيات النغم المتهادي في بحر الرمل.

من أقوال »نسمة«

قال لي »نسمة« الذي لم تُعرف له مهنة إلا الحب:

من أحب صار سيد الزمن، وأعطى الأيام الأسماء والمعنى. من يعش بلا حب تتشابه أيامه حتى تغدو بلا لون وبلا طعم وبلا اسم وبلا تواريخ. ماذا يعني أن تتكدس أيامك فتسد الطريق أمامك بالعبث والسأم. حبيبي هو زماني، فيه أسكن وأعيش ومنه أستمد عمرا مليئا حتى الازدحام بالمعنى.