كلما فرضت الأزمة الاقتصادية الطاحنة نفسها على الاهتمام العام، وجد المواطن نفسه في الشارع، داعياً إلى الإضراب، أو إلى التظاهر، أو إلى الأمرين معأً باعتبارهما أرقى وسائل الضغط التي يملك.

فالأزمة في الشارع، تطحن بثقلها الأكثرية الساحقة من اللبنانيين، ولا تجد من يتصدى لها بالكفاءة المطلوبة وبالجدية المطلوبة وبالقدرة المطلوبة ليعالجها أو ليحد من تفاقمها المدمر.

الأزمة في الشارع لأن الحكومة، بل الحكم بمختلف مؤسساته أثبت قصوراً فاضحاً في معالجتها، إضافة إلى أنه تأخر كثيراً بحيث تهاوت فعالية معظم الإجراءات التي كان بوسعه اتخاذها لو أنه تحرك بالحيوية اللازمة وبالنزاهة الضرورية في وقت سابق،

والأزمة في الشارع لأن “المعارضات” المتعددة والمتنوعة تهتم بالسياسة أولاً وأخيراً، ولا يتسع وقتها للاهتمام بالاقتصاد والشأن المعيشي، إلا من زاوية استثمار هذه الأزمة في صراعها السياسي مع الحكم على الانتخابات والتفسيرات المتباينة لاتفاق الطائف.

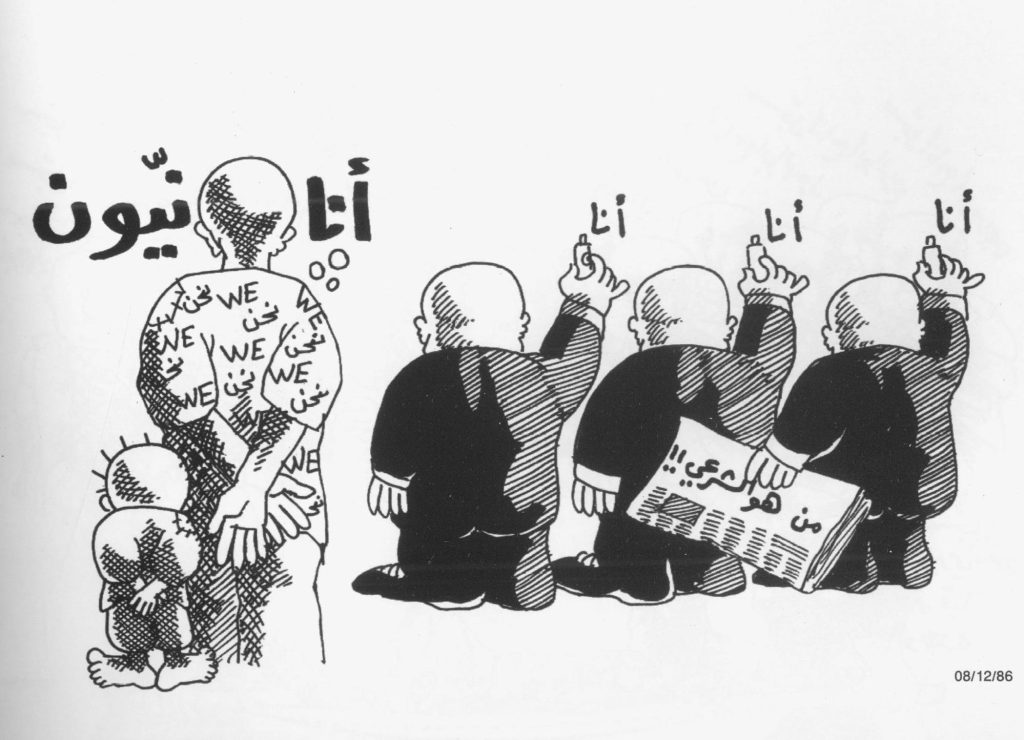

محدودو الدخل والفقراء، و”المتحدرون” من الطبقة الوسطى التي تكاد تنقرض، بمن في ذلك المزارعون والملاك، هم “أيتام” لا يجدون من يلجأون إليه، ولا من يعينهم: يذهبون إلى بعض الحكم فيحرضهم على بعضه الآخر، ويهول عليهم بخطر التوظيف السياسي لشكواهم، ويذهبون إلى “المعارضات” فتهمل الأساسي من مطالبهم وتتلقف شكواهم كمادة إضافية للتشهير بالحكم.

فاللجوء إلى الإضراب إعلان بفشل الحكم، لكن أيضاً إعلان بعدم وجود معارضة سوية، بالمعنى الوطني للكلمة.

يكفي إن هذه القضية الموحدة للبنانيين عبر أوجاعهم تبقى خارج الاهتمام الفعلي، وتكاد تكون خارج الجدل السياسي الدائر الآن حول الانتخابات، وبشعارات سياسية تمويهاً للجذر الطائفي لها.

وإذا كان فشل الحكم، بمستوياته المختلفة وبأطرافه جميعاً بما في ذلك الرئاسات والحكومات ومجلس النواب الدائم، فاقعاً بحيث لا يحتاج إلى دليل أو إثبات، فإن فشل “المعارضات” صارخ بمجرد تحديد ماهياتها ومسلكيات رموزها وقياداتها.

والمفجع أن الحيرة تتملك المواطن وهو يحاول التحديد: أيهما الأسوأ، الحكم أم المعارضة، إذ لا بريء من المسؤولية عن هذه الضائقة الاقتصادية الخانقة.

إن الحكومة مقصرة وقاصرة، بلا أدنى شك،

لكن مجلس النواب يتحمل مسؤولية أساسية خصوصاً وإنه لم ينجح في ممارسة دوره كسلطة رقابة مالية، ولا يمكنه أن ينفض طوقه متنصلاً، خصوصاً وإن الأزمة ليست بنت اليوم، ولا بنت سنة أو سنتين، ومعظمها ناجم عن الإنفاق غير المجدي وقد تم في الغالب الأعم بسلفات خزينة، سواء ما “نهشه” الوزراء وما “اقتطعه” النواب لأنفسهم!

أما “المعارضات” فتاريخها حافل وقريب إلى الذهن لم يمر عليه الزمن بعد: أليس الرؤوساء بسفاحي المال العام وهادريه، وعهودهم بطل الصفقات التي ضيعت على البلاد مليارات الدولار؟!

أليست سائر الأحزاب-الميليشيات، هي ناهبة الدولة والمواطن، المرافق العامة والأملاك الخاصة، سواء بالمصادرة أو بالخوات أو بعمليات التهريب المنظمة التي قد يكون بعضها مستمراً حتى اليوم؟!

إن المواطن يصدق كل ما يقوله أي من أطراف الحكم في الآخرين.. ويصدق أيضاً ما يقوله هؤلاء مجتمعين في المعارضين، كما يصدق بالمقابل كل ما يقوله المعارضونن في الحاكمين سعيداً وسط البؤس الشامل الذي “يتمتع” به اللبنانيون.

المواطن في الشارع – الليرة في الشارع. الأزمة في الشارع.

والشارع في إضراب.

والحكم ما زال يحلم بمشروع مارشال أميركي بكوفية وعقال، ويذهب إلى باريس يطلب صدقة ويتمسح بأعتاب ميتران لتتكرم حكومته بشطب بعض ديونها القديمة.

أما “المعارضات” فتحاول التكتل على قاعدة طائفية لإحراج الحكم وإسقاط الطائف، واستعادة امتيازات الطائفة التي كانت عظمى،

والغلاء بعض نتاج الطائفية التي هي بعض بضاعة القيادات المفلسة سياسياً والتي لم تثبت في أي يوم إنها تملك برنامجاً اقتصادياً، ولا هي نجحت مطلقاً في إثبات ولأنها لفكرة الدولة.

فدولة الطائفة لا تطعم الجياع والفقراء وصغار الكسبة، سواء انتموا إلى “طائفتها” أو إلى الطوائف الأخرى “المناهضة”!!

بل إن دولة الطائفة لا تكون دولة،

لذا فستظل الأزمة الاقتصادية بلا حل، فعلياً، في انتظار أن تتبلور القوى القادرة على تبني مشروع دولة وعلى تحقيق هذا الحلم الذي لا يبدو أنه قريب المنال في ظل هكذا حكم وهكذا معارضات!

بتصرف، نشر في “السفير”بتاريخ 29 تموز 1992