لم أفهمهم وهم يصفون الصين بأنها، بالنسبة لهم، هواية. كانوا جماعة من دبلوماسيين وصحافيين اشتغلوا في الصين لمراحل طالت أو قصرت. لم أقدر قيمة هذا الوصف إلا بعد فترة من الحل والترحال في قارات ثلاث.

حاولت على مدى سنوات قليلة مرت منذ أن غادرت موقعي في بكين تفسير وأحيانا تبرير تغيرات طرأت على جداول اهتماماتي المهنية والأكاديمية. لن أطيل. اكتشفت، بين ما اكتشفت وهو كثير، أن فهم العلاقات الدولية ضروري لفهم سلوك رجال السلطة في الشؤون الداخلية في دولة ما حتى وإن كانوا هم الذين اختاروا الانعزال عن العالم الخارجي أو فرض عليهم. كان من بين حظوظي قربي من تجربتين نادرتي التكرار، كنت قريبا جدا من الصين عندما وقع اختيار قادتها على الانعزال في خلال لحظات الانطلاق “الزلزالي” نحو مستقبل مختلف جذريا. بعدها كنت قريبا، نسبيا، من تجربة قادة كوبا عندما فرضت عليهم الولايات المتحدة الانعزال. قاوموه بمحاولة نقل أفكارهم إلى شباب في أمريكا الجنوبية والعالم الخارجي. في الحالتين كانت النتائج على مجمل العلاقات الدولية والإقليمية مذهلة، وعلى مجمل مستقبل الدولتين، الصين وكوبا، وخيارات زعمائهما تحديدا، وأقصد زعماء الصين وكوبا، خارقة لتوقعات أكاديميين وسياسيين على حد سواء.

من ناحية أخرى وجدت نفسي أنحاز بالوقت والجهد في محاولة الحصول على فهم أعمق لقضية لم يتجاهلها أو يهملها أهم مفكري أول عصر في تاريخ الإمبراطوريات. أما القضية فكانت عن الظروف والملابسات وأمزجة الشعوب ومستوى ذكاء الحكام وميولهم الشخصية وأمور أخرى كانت قائمة في لحظات تاريخية نادرا ما تتكرر، ولكن ينتج عنها سقوط إمبراطوريات وصعود أخرى. متعة ما بعدها متعة المتابعة الدقيقة لتوالي سقوط وصعود إمبراطوريات مصر القديمة والصين وإمبراطوريات جنوب أوروبا وبخاصة إمبرطوريتي الإغريق والرومان وإمبراطوريات غرب أوروبا، وآخر مشاهدها الانحدار المتدرج بالتنازل الطوعي للإمبراطورية البريطانية والصعود بالحرب المناسبة للإمبراطورية الأمريكية. هنا بدأنا نرفض التوصيف الإمبراطوري لحال وتطورات النظام الدولي والنظم الإقليمية لصالح توصيف فرضته الأثار بعيدة المدى لثورة فرنسا وحروب نابليون. وصلنا في نهاية القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين، وبالتحديد بعد الحرب العالمية الأولى، إلى الإقرار بأهمية الحلول بمفهوم القوة العظمى محل مفهوم الإمبراطورية.

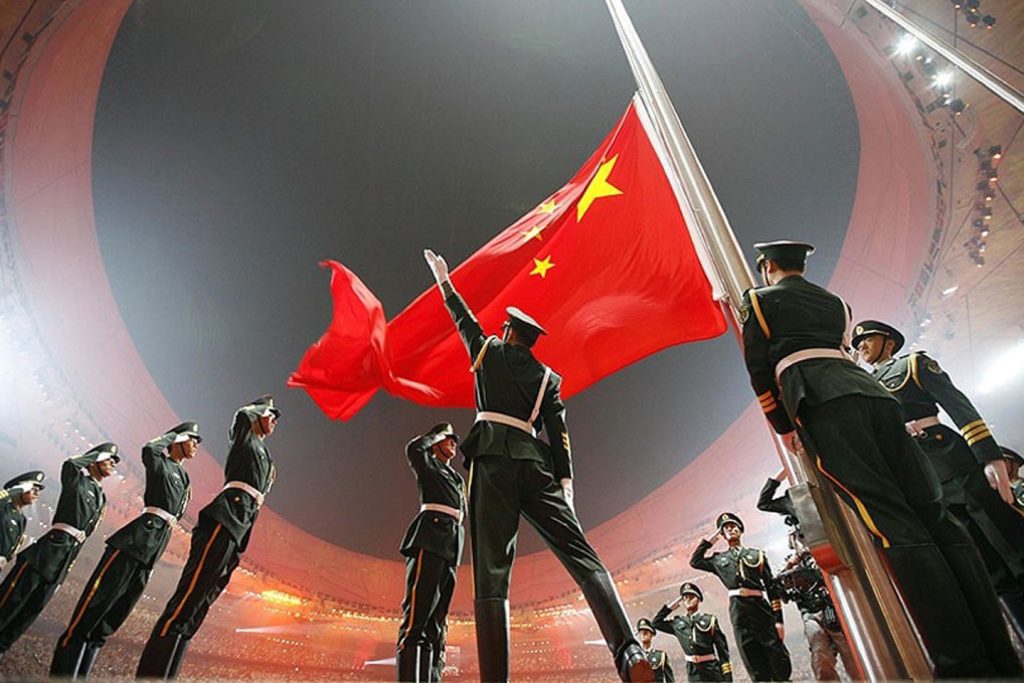

مر من الزمن قرن أو أكثر ونبقى إلى يومنا هذا حائرين أمام فجوات في تعريف الواقع الذي نعيش. أتكون ما تسعى الصين إلى صياغته بعد أن صنعته وضعا لبكين كمركز لإمبراطورية صينية بمعالم معروفة تاريخيا وجغرافيا ولكن أيضا بشعارات ووثائق وبعض هياكل دبلوماسية ومراسيمية مستعارة بصفة مؤقتة أو دائمة من تجارب في القرن العشرين؟ هي إمبراطورية في بعض ممارساتها وقوة عظمى في ممارسات أخرى؟

بمعنى آخر. هل سيتسنى للصين صنع نموذج توفيقي يجمع بين معالم تقليدية لا أظن أن الزعامة الصينية الراهنة قادرة على، حتى وإن كانت راغبة، في التخلص منها ورفض السير على نهجها وبين معالم عصرية تخضع لاعتبارات غربية المنشأ وفي الغالب غربية المحتوى والمضمون. هي بالتأكيد ليست من صنع كونفوشيوس وعباقرة الفلسفات الصينية القديمة وليست من صنع الرئيس ماو وفلاسفة الماركسية اللينينية الماوية وإن أضيفت إلى مواصفاتها عبارة “بمواصفات صينية”. إنها معضلة الصين في الحاضر وأساس تقدمها أو تعثرها في المستقبل، وأظن أنها سوف تظل، كما هي الآن مفتاح الحرب والسلام في آسيا على المدى المنظور. لا أبالغ إن راح الظن بي إلى اعتبار أحداث هونج كونج الراهنة ليست أقل من جرس إنذار إلى حكام الصين كما هي تماما إشارة تحذير لشعوب تايوان والتبت وسينكيانج والأقليات الصينية والحكومات في كل منطقة جنوب شرقي آسيا وسكان يعيشون الآن في الولايات والإقطاعيات التي عاشت على أطراف الصين في عصورها الإمبراطورية ودانت بالولاء أو العداء لها. أقصد سكان فيتنام وميانمار وممالك تايلاند وكمبوديا وغيرهم.

لدينا حاليا ثلاثة دول عظمى تسعى كل منها للاستفراد في أحسن الأحوال بموقع القطب الأوحد وفي أسوأ الأحوال بموقع قطب عظيم مشارك. أتينا بداية على الصين الملتزمة ثقافة سياسية مختلفة جذريا عن ثقافة سياسية سادت في الغرب ومنه إلى مستعمراته في الشرق خلال معظم مراحل التاريخ السياسي كما وصل إلينا. بقيت في الغرب الولايات المتحدة قوة عظمى مجتهدة في بذل الجهد الممكن لتعويض ما فاتها وإعادة ما انحدر أو هوى وسقط من أرصدة قوة وحضارة. مشكلتها، أو إحدى مشكلاتها كما أتصور، أنها تقيس التدهور والصعود بمقاييس عقود عصر القوتين الأعظم وسنوات القطبية الأحادية بينما الصين تقيسها بمقاييس تغلب عليها الطباع الإمبراطورية الموروثة والمغروسة في ثقافة الصين السياسية. أقارن بين دور الرئس دونالد ترامب في الحرب المشتعلة بين واشنطن وبكين حول التجارة ودور الرئيس شي لأزداد اقتناعا بأن ما نراه وسنرى كثيرا جدا مثله في المستقبل ليس سوى إشارات كاشفة عن تفصيلة بسيطة في هيكل نظام حكم يسترد فورا وبالعنف السياسي ما فقد وتفصيلة بسيطة في هيكل نظام أكثر تعقيدا لن يسلم أو يتنازل إلا بعد حسابات طويلة يتدخل فيها عامل التاريخ وتراث السياسة وتجارب الأقدمين المتراكمة. فارق غير بسيط بين الغرب والشرق.

رأينا ونرى خط استثمارات وبنى تحتية وطرق عابرة لدول وثقافات، رأيناه يشق طريقه ملتويا في مسيرته التواءات التنين الأسطوري، يربط مصالح دول ببعضها البعض وفي الوقت نفسه يربطها بمصالح الصين، مصدر الاستثمارات والخبراء ومعمل التكنولوجيا الأسبق والأحدث وموقع سداد أقساط ديونها وإرضاء نفوذها. لا أذكر أن دولة غربية استطاعت في أقل من تسع سنوات أن تنفذ مثل هذا المشروع الأخطبوطي الرهيب خلال رحلتها الإمبريالية طويلة العمر في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.

روسيا متشبثة بموقع في صف القيادة. أظن أنها لن تعود قطبا ثانيا. ستبقي في صف القيادة قطبا ولكن الثالث في الترتيب. تعود روسيا منزوعة الأنياب الأيديولوجية وبالتالي قطبا ثالثا يقود مجموعة من دول بعضها في أوروبا وأكثرها في آسيا. يعود تحت عنوان غير روسيا، ولن تكون المرة الأولى التي تتنازل فيها روسيا عن اسمها من أجل الحصول على منصب القطب الدولي. كان الاتحاد السوفييتي العنوان الذي اختارته لافته لها في المحافل الدولية بعد الحرب العالمية الثانية، تسعى الآن، حسب أغلب الظن، لتكون أوراسيا (بدون الصين) عنوانها الجديد. هنا أيضا، كما يبدو واضحا، لن يخلو الأمر من مشكلات وجيهة وليست خطيرة. خذ مثلا السباق الجاري الآن على “ميزة تفوق” صار بامتياز علامة الأيام التي نعيشها متفرجين على أنشطة الدول الثلاث. الصين أعلنت بالفعل تفوقها بالتكنولوجيا بالغة التقدم.

روسيا تعود لتغرق نفسها بالديون الداخلية سعيا وراء تفوق بارز في إنتاج أسلحة بالغة الدمار أو سهلة الترويج في جنوب يزداد عنفا. أمريكا، وبفضل ترامب، تسعى لتبقى الأقوى عسكريا، بحلف أطلسي أو بدونه أو بتحالفات متنقلة. لكنها مهددة بمشكلات عويصة. يهددها مجتمع كشف ترامب عمق اهترائه عرقيا وطائفيا كما كشف ضحالة طبقته السياسية وفسادها. يهددها أيضا رعب دفين من أن تتكرر في الباسيفيكي أو في غيره واقعة بيرل هاربور سواء بفعل فاعلين أمريكيين من نوع جون بولتون أو بفعل عدو خارجي. يهددها ثالثا، ولصالح المتسابقين الآخرين، انفراط معسكر الغرب، الغرب الذي هو مصدر أصالة وشرعية أمريكا القطب الذي يجسد في ذاته أيديولوجية وثقافة حضارة هيمنت وأثرت أيما تأثير. هل مقدر لنا أن نرى أمريكا تسلم للصين، التي هي رمز حضارة مختلفة، حق تغيير مفردات وهياكل نظام دولي تعبت أوروبا وأمريكا في وضع أساساته الأيديولوجية والأخلاقية وبناء هياكله ومؤسساته وآن أوان استبداله. أم سنرى أمريكا تسلم لروسيا أو لروسيا والصين معا، تسلم لهما طوعيا، أوروبا ويعود الأطلسي حاجزا منيعا يفصل بين عالمين، عالم جديد جدا وعالم كان جديدا إلى عهد قريب جدا؟ أم سنرى أمريكا تنتفض انتفاضة ثانية بعد انتفاضة قادها أو تسبب فيها دونالد ترامب مستعيدة مكانتها في صدارة المتسابقين؟

تنشر بالتزامن مع جريدة الشروق