قبل شهر أو أكثر كنا من على البعد في انتظار مواجهة أمريكية تبدأ مع الصين وتنتهي بروسيا. وبعدها تعود الهيمنة الأمريكية مطلقة كالعهد بها منذ اندحر الاتحاد السوفييتي ولم تكن الصين رشحت نفسها قطبا دوليا. وقتها، وأقصد في الفترة التي أعقبت سقوط الاتحاد السوفييتي، تولت الولايات المتحدة قيادة العالم منفردة وراحت تعزز هذه المكانة بالانطلاق بكل قواها تغزو دولا، كما فعلت في أفغانستان والعراق، وتغير أنظمة حكم، كما فعلت وتفعل في بعض دول العالم العربي، وتقرر للشعب الفلسطيني مصيره، وتواصل فرض إرادتها في فنائها الخلفي، كما تفعل مع فنزويلا وكوبا ما بعد كاسترو.

•••

جربت الكتابة في الشئون الدولية في كل عصر. أظن أنها لم تكن في أي عصر صعبة كما الكتابة الآن عن أزمة أوكرانيا. الصعوبة ليست لأن أحدا يقف فوق رأسي يحاول أن يملي ما أكتب فبالفعل لا أحد ولا شيء فوق رأسي الآن، وليست لغموض أو تعقيد فالموضوع واضح وبسيط في جوهره وشخصياته معروفة، وليست لأن هذا الصراع من نوع جديد، وأن مثله لم ينشب من قبل وأننا لم نتعلم عن أسسه ونظرياته الكثير، فالقضية التي أسست لهذا الصراع مثارة في أوروبا منذ فجر التاريخ، والصراع يكاد يكون بنصه متكرر الحدوث، وبالأخص في أوروبا التي هي ساحته وحاضنته. أختصر متاعبي عند اختيار قرار الكتابة في هذه الأزمة في النقاط التالية.

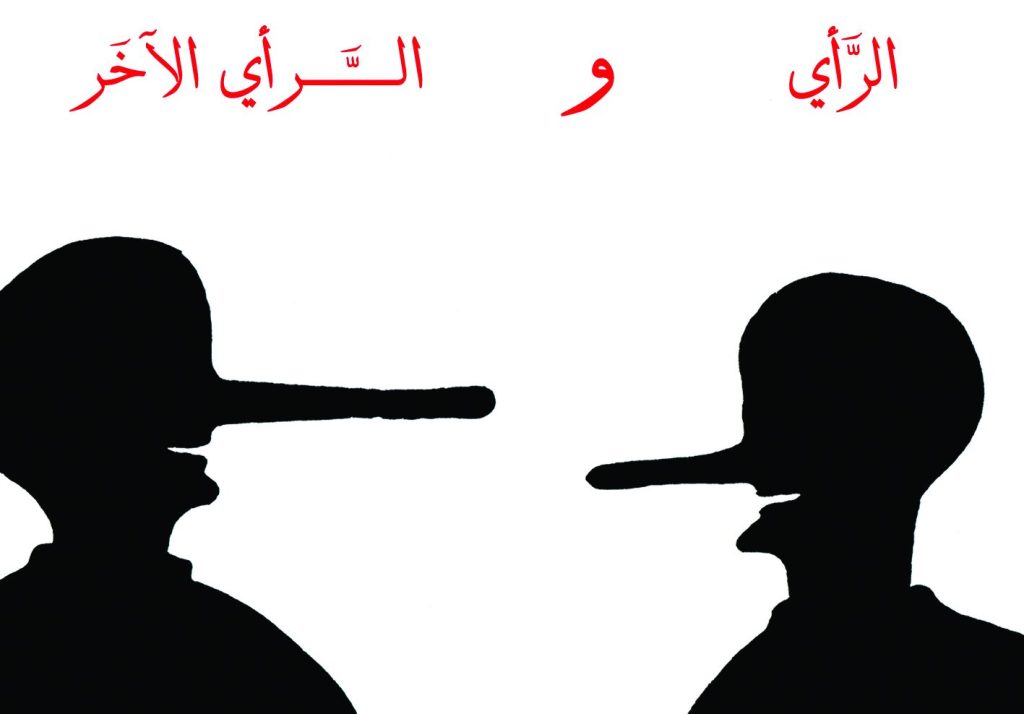

أولا: الكتابة عن الصراع حول أزمة أوكرانيا في اللحظة الراهنة مهمة صعبة لأن شرط الموضوعية ليس متوفرا عندي في ظل الظروف التي يمر فيها أو وصل إليها الصراع. صحيح أن هذا الشرط غاب أحيانا ومع ذلك لم يحل غيابه دون الانغماس في الكتابة، كان يكفيني مصارحة القراء بنواحي انحيازي، إذ تعلمت في مرحلة أو أخرى من مراحل تكويني الأكاديمي ثم الصحفي وجوب الكشف عن انحيازي بشكل أو بآخر قبل الكتابة أو اثناءها وبخاصة إذا شعرت أنه يمكن أن يؤثر على مجمل استنتاجاتي أو توصياتي. تعلمت أيضا تجنب الكتابة وأنا تحت الضغط. كم من مرة تصورت أن تكليفي بالكتابة في موضوع بعينه هو نوع من الضغط الذي يمكن أن يؤثر في أحكامي وتقويماتي، فضلا عن أنه يمكن أن يقيد حريتي في اختيار مصادري ومراجعي. حقيقة الأمر أنني لم أواجه ضغطا عند الكتابة في موضوعات عديدة ومتنوعة مثل الضغط الذي واجهت عند كل مرة جربت فيها الكتابة في موضوع الأزمة الأوكرانية. كان ولا يزال ضغطا من نوع فريد. أشعر بكل أطراف الصراع تجتمع لتخنقني بفيض من سرديات مزيفة ومواقف مسرحية وأعمال قتل وتآمر وخداع. لا فرق بين فيض قادم من الولايات المتحدة وأعضاء حلف الناتو وجماعة حكومة أوكرانيا وفيض مماثل متدفق من روسيا.

ثانيا: توافر المعلومات شرط آخر من شروط الكتابة. ومن الظاهر تبدو هذه الأزمة غنية بالمعلومات سواء في طرفها الغربي أو طرفها الروسي. بينما في الواقع المعلومات الضرورية شحيحة للغاية والوافر منها لا يصلح للبناء عليه في الكتابة. قبل يومين التقيت صحافيا صديقا نجح في الاحتفاظ لنفسه بسمعة طيبة في هذه المهنة الشاقة وبطبيعة الحال تناولنا بالحديث تجربة كل منا في الكتابة في أزمة أوكرانيا. اعترفت أمامه بأنني لم أواجه صعوبة في الكتابة عن أزمة جارية كالصعوبة التي أواجهها الآن عند الكتابة عن هذه الأزمة بسبب نقص ثقتي في صدقية المعلومات وفي أحيان انعدمت تماما هذه الثقة. أقرأ أو أسمع أخبارا عن الاحتكاكات الدائرة بين هؤلاء وأولئك وعند التدقيق اكتشف أن الطرفين المتنازعين استخدماني وسيطا ساذجا بينهما من ناحية وبين قراء أو صناع قرار في العالم العربي والعالم النامي بشكل عام. أنقل لهم كذبا أو أحداثا وجرائم جرى تأليفها في مراكز استخبارات ووزارات دفاع ومخازن العصف الفكري. حتى الصور الحية خدعتنا، لم تكن حية. القتلى الذين التقطت لهم صور في مدينة نقلوا لتلتقط لهم صور في مدينة أخرى وأحيانا وكما أكد لي صديقي كانوا من ضحايا حروب أخرى في ليبيا والعراق وافغانستان.

بعد أيام من هذه المعاناة مع فيض معلومات مزيفة عدت كما في صراعات سابقة أشفق على شعوب اشتغلت الماكينات الإعلامية الجبارة على غسيل وعيها. عدت إلى مصادري أسمع منها سيرة حياة “البطل” الذي يقود الحرب ضد الاتحاد الروسي، الدولة الشاسعة الأطراف التي جربت على مدي القرون حروبا كبيرة وصغيرة. اختلطت الصورة في ذهني بين ممثل كوميدي أقرب إلى فنون التهريج يطلب أو يكلف بالحديث إلى الكونجرس الأمريكي والبوندسيتاج الألماني والبرلمان البولندي ومجلس العموم البريطاني ومجلس الأمن، لا أحد في هذا العالم قادر على تحقيق هذا الطلب إلا الولايات المتحدة. تساءلت مثل كثيرين إن كان احترام شعوبنا لهذه المؤسسات الوقورة لن يتغير إلى أسوأ في المستقبل.

أدركت منذ اليوم الأول أننا كشعوب وإعلاميين وصناع قرار في أوروبا والشرق الأوسط وفي كل مكان لنا دور تافه في صراع حتمي، صار دمويا، على القمة الدولية نضجت أسبابه ولم يعد يحتمل الانتظار.

ثالثا: لم تخل مسيرة الأزمة من أحداث ومواقف تستحق أن نعيد قراءتها على ضوء ما حدث خلال شهر أو أكثر. ما أزال حتى هذه اللحظة أحاول فهم هدف الرئيس بوتين من عقد اجتماع في بداية الأزمة لأركان حكمه وتكليفهم بإلقاء كلمات أمام الكاميرات وملايين المواطنين الروس، وغير الروس. كان بكل المعايير وبعد ما عشناه من أسابيع الأزمة وخلاصة الوضع القائم والأداء العسكري والسياسي والإعلامي غير الموفق عرضا سخيفا وبلا مبرر. على الناحية الأخري لم يكن تعرض جوزيف بايدين لفلاديمير بوتين بالسباب والإهانات مجرد زلة لسان كما إدعت الإدارة الأمريكية. وإن كنت أعود فانضم إلى القائلين من خارج الإدارة أنها كانت بالفعل زلة لسان استبق بها ما كان ربما سرا من أسرار الخطط الدموية والمدمرة العديدة المعدة لإخراج روسيا من معادلة صراع الأقطاب، صراع آن آوان حسمه.

في ظني، وبعض ظني له أساس، أن الأولوية في الإخراج من معادلة صراع القمة كانت للصين وليس لروسيا. لم تكن روسيا تمثل تهديدا يذكر لمكانة الولايات المتحدة في القمة، لا عسكريا ولا اقتصاديا ولا سياسيا. بل وساد الاقتناع في عديد العواصم الأوروبية أن الزحف المتواصل لحلف الناتو، الذراع الذهبية للهيمنة الأمريكية نحو الشرق كفيل وحده بإسقاط النظام في موسكو وتقزيم روسيا. التهديد المحتمل للمكانة الأمريكية كان من جهة الصين. لذلك لم يكن مثار شك أن تأخير إصدار وثيقة استراتيجية الأمن القومي الامريكي يعود إلى نية مبيته، وتصاعدت في الشهور الأخيرة السابقة على اشتعال أزمة أوكرانيا، تهدف إلى افتعال أزمة حول تايوان أو سنكيانج أو التبت أو الحدود مع الهند أو حول جزر ومياه بحر الصين الجنوبي أو جميعها في وقت واحد تنتهي بإضعاف مكانة الصين في شرق آسيا وجنوب شرقها وتعطيل فرص صعودها المتدرج بانتظام ولكن بإصرار نحو القمة الدولية.

أما كيف ومتى ولماذا تبدلت الأولويات حتى صارت روسيا الهدف الأسبق فهي بعض من أسئلة عديدة تستحق الاهتمام.

ينشر بالتزامن مع موقع بوابة الشروق