عرفت سامي كليب قبل دهر، في باريس، شاباً وسيماً تطارده الصبايا أو يطاردهن، ويعمل في القسم العربي بالإذاعة الفرنسية..

بعد حين التقينا الكاتب الموسوعي وراوية ديوان الشعر العربي والذي يعرف باريس من تحتها (محطات المترو) كما من خلال كتابها، ويعرف المغرب العربي واحداً فلا يميز بين المملكة العلوية في مراكش وفاس ومكناس والرباط وبين جزائر الثورة التي عمل لها بقدر ما استطاع، وتونس بورقيبة، وليبيا القذافي، انتهاء بمصر..

وكان سامي كليب، ابن نيحا في الشوف، يختزن “رحالة” في وجدانه، شغوفاً بالقراءة، يحاول أن يعرف كل شيء عن كل الناس في البلدان كافة..

ولقد ارتضى سامي كليب أن يباشر عمله معنا، مراسلاً لـ”السفير” في باريس، وان كان قد ظل يتطلع الى التجوال في مشارق الأرض ومغاربها، مفيداً من الموقعين المهنيين المتكاملين.

كتب سامي كليب لمدة ست سنوات طويلة في “السفير”، خصوصاً وقد أفاد من موقعه كمراسل لقناة “الجزيرة” في توسع إطار حركته المهنية فيعرف معظم عوام الأحداث ان لم يكن كلها، وأضاف الى الدائرة العربية دوائر دولية أخرى في الشرق والغرب.. وربما بسبب من هذا كله ظل في شرخ شبابه لا يغادره، وظل عاشقاً ومعشوقاً بشعر أسود لا يشوبه الشيب حتى اليوم، أي بعدما كتب “هكذا رأيت العالم..”.

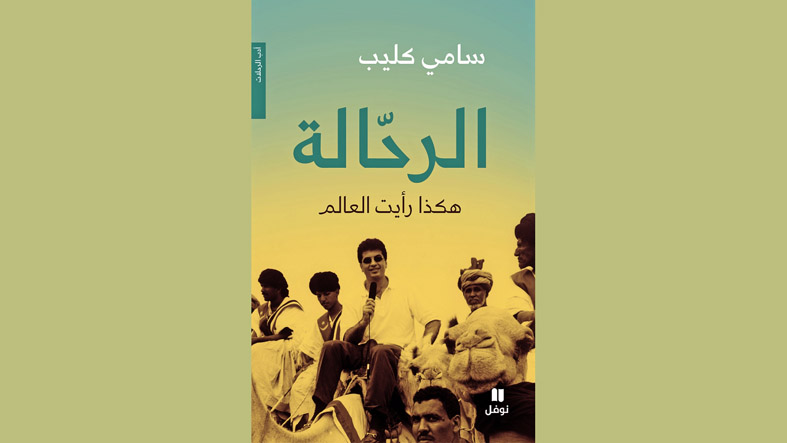

أصدر سامي كليب كتباً عدة، معظمها بعناوين سياسية، لكن هذا الكتاب هو الأكثر امتاعاً، لأنه رحل من السياسة الى الثقافة وفتح عينيه على التاريخ والجغرافيا والناس فعرف وعرّفنا الى الكثير عنهما وعنهم..

“الرحالة” مزيج من ذلك كله، بأسلوب سامي كليب المشوق، الذي تحول هنا الى راوية ومصور ومؤرخ وراسم خرائط لجغرافيا إنسانية فريدة.

هنا الفصل الأول من الكتاب الذي صدر قبل أيام، والذي سيوقعه سامي كليب الخميس 12 تموز (يوليو)، في مكتبة أنطوان داخل مجمّع ABC في فردان، بدءاً من الخامسة عصراً وحتى العاشرة مساء.

أين انت يا ابن بطوطة؟

منذ بدأت القراءة عن السفر والرحلات، سكنني ابن بطوطة. رحت أتخيله وأنا في مطلع ربيع عمري، ممتطياً فرساً، أو معتلياً ظهر جمل، يجوب البراري والصحارى، ويسامر القمر والنجوم، بحثاً عن مغامرة جديدة في بلد جديد، تخيلته متجلبباً بعباءة زرقاء (لا أدري لماذا تخيلتها زرقاء اللون. ربما لأنه لوني المفضل)، معتمراً ما يشبه العمة البيضاء، لا تفارق الابتسامة وجهه. رحت أرسم له صورة بهية في مخيلتي. تارة أراه ساحر النساء، وأخرى شاعراً ملهماً، وسيماً، فارع الطول. لم أشأ أن أشوه صورته بأي علامة سوداء. كل شيء فيه جميلاً… هكذا كان في مخيلتي. فكيف كان في الواقع؟

كنت في بحثي عن ابن بطوطة، كمستمع متيم بمغن، أخشى الخذلان ان اقتربت منه. مع ذلك كنت متلهفاً للتعرف اليه، وأمني النفس بأن تكون صورته مطابقة لتلك التي في مخيلتي.

ابن بطوطة ليس لقباً ولا هو الاسم الحقيقي للرحالة المغربي الشهير. ثمة روايتان حوله. تقول الأولى ان اسمه هو تحريف لاسم والدته فطومة، وتؤكد الثانية أنه من مشتقات اسم عائلته. لكن اللافت أن أحداً من تلك العائلة لم يحمل هذا الاسم، فاسمه المعروف هو محمد بن عبدالله بن محمد بن ابراهيم اللواتي الطنجي، أبو عبدالله. ولد في طنجة عام 1304، وكان والده فقيهاً تعلم عليه الكثير. خرج منها وهو في الثانية والعشرين من العمر، ليطوف بلاد المغرب ومصر والشام والحجاز والعراق وفارس واليمن والبحرين وتركستان وما وراء النهر وبعض الهند والصين وجاوة وبلاد التتر وأواسط أفريقيا… اتصل بالكثير من الملوك والأمراء، وكان ينظم اشعر، فمدحهم أو هجاهم وذمهم، واستعان على أسفاره بالكثير من هباتهم.

الطريق بين الرباط عاصمة المملكة المغربية وطنجة المجاورة للمحيط الأطلسي طويلة، ولكن جميلة وبهجة للنظر. على مدى أكثر من ساعات خمس متواصلة تقدم لك الطبيعة المغربية صنوفاً شتى من السهول المتنوعة الألوان، المتعددة الأشجار، والمنبسطة على مسافات واسعة توحي لزائرها بنتاجها الزراعي الوفير… في ذلك النهار، كانت حرارة الشمس معتدلة، والسماء صافية إلا من بضع غيوم، ولا يعكر صفونا سوى زحمة الطريق،

تغتسل العين بجمال الطبيعة. ترتاح النفس لتعدد الألوان التي منحها الله لهذه المنطقة وأهلها. لا شيء يوحي بتاريخ عربي، في ملبس المزارعين الذين كنا نلوح لهم ويلوحون لنا على جانبي الطريق. لباسهم أكثر شبهاً بلباس أهل المكسيك: قبعات كبيرة مصنوعة من القش تحاكي قبعات مغني المارياتشي في مكسيكو، وأثواب مزركشة بكل الألوان، في انسجام لافت مع ألوان الأرض والشجر والمحاصيل ولون الشمس والقمر، يغلب عليها اللون الأحمر.

يركض الصبية صوبنا على جوانب الطرقات. يومئون لنا كي نتوقف. تعلو الابتسامات وجوههم المخبوزة بحرارة الشمس. ثيابهم الرثة تظهر من أجسادهم أكثر مما تخفي. نتوقف، فيتهافتون على سيارتنا يعرضون بعض نتاجهم من الثمار المنسقة، أو غير المنسقة، في علب صغيرة جاهزة للبيع.

وصلت الى طنجة في ساعة مسائية متأخرة قليلاً. لم يكن لقائي الأول معها مريحاً. شعرت كمن تواعد مع فتاة تخيلها جميلة، فخاب بعض ظنه حين التقاها. وجدت مدينة مزدحمة بأهلها حتى الإختناق. الناس على عجلة من أمرهم، سريعو الغضب. على السائق أن يطلق أبواق سيارته مراراً كي يفسح المارة أمامه الطريق. معظم النساء محجبات في مدينة يفترض أنها ساحلية وتسامر المحيط والمياه ورونق الطبيعة. هنا الحجاب لا يتواءم مع حرية اللباس النسائي في الدار البيضاء، ولا في الرباط، أو مراكش أو أغادير وغيرها من مدن المغرب. أما الرجال، فتغيب عن وجوههم الابتسامات هنا، وتحل محلها قسوة الحياة خطوطاً ترسمها على الجباه والخدود، فيبدو الرجل كمن ينتظر عراكاً في أي لحظة، أو كمن ولد بائساً من الحياة، فينتقم من يومه ومن كل من يصادفه في طريقه.

كنت قد حجزت غرفة لي في فندق عبر الهاتف والإنترنت. بحثت عنه طويلاً، ووجدته أخيراً في أحد زواريب المدينة القديمة. يقتضي الوصول اليه صعود بضع درجات فوق الطريق، ثم ولوج طريق ضيقة متعرجة ومقلقة، ثم صعود درجات أخرى، بحيث ينقطع نفس الواصل اليه، قبل أن تستقر فيه إقامته، وترتاح قدماه، فكدت ألعن ابن بطوطة ومخيلتي التي قادتني اليه.

لم يكن الفندق كما بدا في الصورة الإعلانية، لا بل بدا مناقضاً تماماً لما رأيته في الصورة. اعتذرت من صاحبه ورحت أبحث عن فندق آخر في مكان أكثر رحابة وأقل إثارة للقلق. وقعت على فندق بدا لي، من اللحظة الأولى، مريحاً ومشرفاً على المدينة، تأكدت من ذلك حين دخلته، فهو يطل على المدينة بأكملها، كأنه يراقب كل تفصيل فيها. غرفة واسعة، حسنة الإضاءة. بدت شرفة غرفتي المطلة على المرفأ كأنها جولييت واقفة على شرفتها تناجي روميو وتبادله عشقاً بعشق. استقبلتني أصوات البواخر بألوانها وأحجامها وجنسياتها المختلفة. اختلطت أصواتها بزقزقات العصافير تنساب الى مسمعي من أشجار الصنوبر المحيطة بالمكان فتطربني. سبحان الله! تغير مزاجي فجأة. ارتاحت روحي، انفرجت أساريري، استلقيت على الكنبة الطويلة على الشرفة، استمتع بأولى سمفونيات المساء في طنجة… تذكرت حكمة تقول: لا تحكم على ظواهر الأمور، فلعل في بواطنها جمالاً يناقض القشور.

منذ سنوات تشهد طنجة طفرة عمرانية لافتة. يقصدها السياح من كل حدب وصوب. يشتري فيها الأجانب بيوتاً لمعرفتهم المسبقة بأن أسعار الشقق هنا ستتضاعف مع المشاريع السياحية والخطط التنموية المقبلة. صارت المدينة موقعاً سياحياً مهماً ومركزاً تجارياً يجتذب الكثير من الاستثمارات.. لا يفصلها عن إسبانيا سوى كيلومترات قليلة…

حين وصلت اليها كان يزورها وفد دولي كبير، وكانت تقام فيها احتفالات عدة، فقد كانت مرشحة لاستضافة المعرض الدولي التجاري لعام 2012. كانت المنافسة على أشدها مع مدنٍ أخرى، لكن اهل طنجة بدوا لي واثقين من الفوز.

نمت ليلتي الأولى مترنحاً بين أصوات البواخر وزقزقات العصافير. استيقظت على أصوات الكشافة يجوبون المدينة ترحيباً بالوفد الدولي. بسرعة استثنائية تناولت فطوري الصباحي اللذيذ كمعظم الأطباق والمأكولات المغربية. لا أطيق الانتظار. أريد اليوم قبل الغد أن أتعرف الى المكان الذي دفن فيه “جدي” ابن بطوطة. ظننت أنني بمجرد أن أسأل أول عابر سبيل عن الضريح، سيبتسم ويأخذ بيدي ويقودني على الفور وبفخر، الى المكان… هكذا ظننت.

أوقفت أول تاكسي حمراء اللون. قلت بكثير من الثقة بالنفس بعد التحية: “خذني، من فضلك، الى ضريح ابن بطوطة”. سارع الى سؤالي بكثير من التعجب المقرون بالاستهجان: “ابن من يا سيدي؟”. كررت الاسم الأول فقال لي: “هل أنت متأكد مما تقول؟ فأنا سائق تاكسي منذ عشرين عاماً، ولم أسمع بهذا الإسم”.

قلت متعجباً: “كيف لم تسمع به يا سيدي، ومطار مدينة طنجة مقتبس من اسمه؟” قال: “سامحني، لا أعرف، دعني أسأل سائقاً آخر لعله يعرف”. سأل، فكان الجواب تعجباً مقروناً بضحكة، كمن سمع للتو أجمل نكتة. أخيراً، وقعنا على صبي يبيع الحلوى في الطريق، فقال: “أظن أن ثمة ضريحاً بهذا الإسم في المدينة القديمة، لأن سياحاً كثراً يذهبون الى هناك لزيارته”.

ذهبنا الى المدينة القديمة. ترجلت من سيارة التاكسي وشكرت السائق، لكنه سارع الى القول: “يا أخي لا تذهب وحدك، سآتي معك”. ركن سيارته الى جانب الطريق قرب الممر الضيق المتعرج والمعتم قليلاً. ترجل وسار أمامي. رحنا نصعد درجاً وننزل آخر، نتصبب عرقاً ونمسح وجوهنا بما تيسر من المناديل الورقية. نسأل ونخذل، ثم نسأل فنتوه، ثم نسأل فنجد أخيراً من عرف المكان. أرشدنا بيديه الاثنتين. قال كمن لا يصدق أننا نبذل كل هذا الجهد، ونتصبب عرقاً من أجل ضريح: “لا أدري ان كان الله سيعوض عليكم تعبكم، لكن الضريح الصغير هناك، عند مفرق متعرج، فوق، قرب السماء”. في تلك اللحظة فقط ارتحت قليلاً، وضحكت. تخيلت ابن بطوطة يتأبط ذراع حبيبته ويدخلان لحضور فيلم سينمائي لروبرت دونيرو. هه. سألت منقذنا الذي أرشدنا أخيراً الى الضريح: “لماذا الناس هنا لا يعرفون مكان الضريح”، ضحك وقال: ” ألم تسمع يا سيدي بالمثل القائل ان الجزار يتعشى اللفت؟”.

قبل أن أصل الى طنجة، كنت قد عرجت على إحدى المكتبات العريقة في الرباط. صاحبها هو محمد العلمي (قيل لي أخيراً إنه توفي. رحمة الله عليه). تخاله مجرد بائع في مكتبة، لكن سرعان ما تكتشف انه موسوعة معرفية. ما ان تسأله عن موضوع حتى يسرد لك عشرات الكتب المتعلقة به. حديثه لبق، باقة ورود المعرفة يجمعها من حقول التاريخ والسياسة والفلسفة، فتكاد تنسى ما جئت من أجله، وتسترسل في الإنصات اليه. كان هناك، كعادته المعهودة، جالساً على كرسي صغير بين كتبه التي تحتل الحيز بأكمله، فلا يكاد يُرى وهو من خلفها. يرفع نظارته عن عينيه، ويهب واقفاً، كلما زرته. يرحب بكل محبة ببساطة ومحبة المثقف الراغب في أن يُدلي لزائره بكل ما قرأه. أفصحت له عن مقصدي، فنصحني بكتاب يحمل العنوان التالي: “رحلة ابن بطوطة المسماة تحفة النُظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار”. اعتنى بالكتاب وراجعه الدكتور درويش الجويدي، وقدم له الدبلوماسي والمؤرخ المغربي العريق الدكتور عبد الهادي التازي.

يقول الدكتور الجويدي في مؤلفه الجميل والأنيق المظهر، والدقيق المضمون، أن ابن بطوطة ” لم يكتب رحلاته بنفسه، وإنما أملى أخباره على محمد بن جوزي الكلبي بمدينة فاس، وسماها تحفة النُظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار، وهي تُرجمت إلى اللغات البرتغالية والفرنسية والإنكليزية ونشرت بها، وترجمت فصول منها إلى الألمانية”. ويقول أيضاً أن ابن بطوطة “كان يُحسن التركية والفارسية”، وان رحلته “استغرقت سبعاً وعشرين سنة”، وإنه “مات في مراكش عام ألف وثلاثمئة وسبعة وسبعين”.

يشرح الدكتور درويش الجويدي أيضاً: “إن جامعة كامبيردج تُلقب ابن بطوطة بأمير الرحالين المسلمين، وإن في نابلس بفلسطين أسرة لا تزال حتى الآن تُدعى ببيت بطوطة، وتُعرف ببيت المغربي، وبيت كمال، وتقول أنها من نسل ابن بطوطة”.

يمتاز ابن بطوطة بانه راوٍ من طراز رفيع، تتوالى أحداث رحلاته برشاقة عجيبة حيث يخترقها القصص المسلي بنهر دافق من قوة الخيال ودقة الواقع. تراه يرسم لنا التقاليد والعادات والديانات ويصف لنا الألبسة بألوانها وأشكالها وحيوتها ودلالتها، ولا ينسى الأطعمة وأنواعها وطريقة صناعتها. حتى لتكاد تشعر، وانت تقرأ، بأن لعابك يسيل وأنك تتوق لتذوق تلك المأكولات الشهية التي يزيدها لذة جمال وصفها. كذلك، يصف ابن بطوطة المدن في أواخر القرون الوسطى بعين مصور بارع حاذق الريشة والكلمة.

هذا ما يقوله الدكتور درويش الجويدي عن ابن بطوطة، فماذا يقول ابن بطوطة عن نفسه؟

كانت أولى رحلات ابن بطوطة إلى الإسكندرية. يقول في ما نُقل عنه: “كان خروجي من طنجة، مسقط رأسي، في يوم الخميس، الثاني من شهر الله رجب الفرد، عام خمسة وعشرين وسبعمئة، ومعتمداً حج بيت الله الحرام وزيارة قبر الرسول، فحزمت امري على هجر الأحباب من الإناث والذكور، وفارقت وطني مفارقة الطيور للوكور، وكان والداي بقيد الحياة فتحملت لبعدهما وصباً، ولقيت كما لقيا من الفراق نصباً وسني يومئذ اثنتان وعشرون سنة”.

الملاحظة الأولى في رواية ابن بطوطة هي إذاً، انه حين سافر كان في الثانية والعشرين من العمر لا في الحادية والعشرين كما نجد في بعض الكتابات الخاطئة. وتلك أولى نقاط الالتقاء بيني وبينه، فأنا أيضاً بدأت الترحال وكان لي من العمر اثنتان وعشرون سنة. وبعد أن يصف المدن المغاربية التي مر بها للوصول إلى الإسكندرية بحراً، يقول: “ثم وصلنا في أول جمادى الأولى إلى مدينة الإسكندرية حرسها الله وهي الثغر المحروس (والثغر المحروس هنا تعني البلد المواجه لبلاد الأعداء)، بها ما شئت من تحسين وتحصين ومآثر دنيا ودين كرمت مغانيها ولطفت معانيها وجمعت بين الضخامة والإحكام مبانيها، فهي الفريدة في تجلي سناها والغريدة تجلى في جلاها الزاهية بجمالها المغرب والجامعة لمفترق المحاسن لتوسطها بين المشرق والمغرب…”.

يضيف ابن بطوطة واصفاً الإسكندرية: “ولمدينة الإسكندرية أربعة أبواب: باب السدرة وإليه يشرع طريق المغرب، وباب رشيد وباب البحر والباب الأخضر وليس يفتح إلا يوم الجمعة، فيخرج الناس منه إلى زيارة القبور. ومن غرائب هذه المدينة عمود الرخام الهائل الذي بخارجها، المسمى عندهم بعمود السواري… وكان أمير الإسكندرية في عهد وصولي اليها يسمى بصلاح الدين، وكان فيها أيضاً في ذلك العهد سلطان أفريقية المخلوع وهو زكريا أبو يحي بن أحمد حفص المعروف باللحياني”.

الملاحظة الثانية في رواية ابن بطوطة عن الإسكندرية في عصره، أي قبل أكثر من 700 عام، هي كلامه عن الصراع بين المسلمين والمسيحين، كأنما التاريخ لا يزال يكرر نفسه بأشكال مختلفة وللأسباب نفسها، أي التخلف. يقول: “ومما جرى بمدينة الإسكندرية سنة سبع وعشرين وبلغنا خبر ذلك بمكة شرفها الله، انه وقع بين المسلمين وتجار النصارى مشاجرة، وكان والي الإسكندرية يُعرف بالكركي، فذهب إلى حماية الروم، وأمر المسلمين، فحضروا بين فصيلي باب المدينة، وأغلق دونهم الأبواب نكالاً بهم، فانكر الناس ذلك وأعظموه، وكسروا الباب، وثاروا إلى منزل الوالي”.

أما في وصف القاهرة، فيقول ابن بطوطة “ثم وصلت إلى مدينة مصر(أي القاهرة) وهي أم البلاد وقرارة فرعون ذي الأوتاد… وإن بمصر من السائقين على الجمال اثني عشر ألفاً، وإن بها ثلاثين ألف مكارٍ، وإن بنيلها من المراكب ستة وثلاثين ألفاً للسلطان والرعية، وغن أهل مصر ذوو طرب وسرور ولهو”.

ضريح الوهم

لنعد الآن، بعدما عرضت لبعض ما كتب ابن بطوطة، إلى مغامرة البحث عن ضريحه في طنجة المغربية: في طنجة مقهى يُعرف باسم مقهى الحافة، وله مدرجات تشبه الجلول في الحدائق، والطاولات موزعة على كل مدرج أوجل. وهي جميعاً منتصبة قبالة البحر الفاصل بين طنجة وإسبانيا، لوحة رائعة في المساء، وخاصة حين تبدأ الشمس بالاستعداد للمغيب، وترسل أشعتها الأخيرة لتنام خلف البحر تاركة سُمار المساء والليل جالسين حول الطاولات يرتشفون القهوة أو الشاي، ويتجاذبون اطراف الحديث أو يحلمون باجتياز البحر صوب أوروبا، ولكن لأسباب غير تلك التي دفعت ابن بطوطة للترحال، بل بحثاً عن حياة أفضل.

أخذت الكتب والوثائق المتعلقة بابن بطوطة، وذهبت إلى هناك للقراءة ومعرفة المزيد عن ذاك الرحالة الفريد. جاورت شباناً في عمر العشرين وجالستهم. سألتهم جميعاً إن كانوا يعرفون شيئاً عن ابن بطوطة، فأجابوا جميعاً بالنفي. اقترح علي بعضهم وهو يضحك، شيئاً من حشيشة الكيف للتمتع بالبحر بدلاً من الغرق في التاريخ.. قال أحدهم” “أنت حلمك البحث عن جدك ابن لا أدري ماذا، وانا حلمي أن أجتاز هذا البحر وانسى أهلي وأجدادي، وأبحث عن حياة أخرى في الغرب”.

الدكتور عبد الهادي التازي عضو الأكاديمية الملكية المغربية، يُعد من أفضل الذين حققوا رحلات ابن بطوطة، وهو من ابرز المختصين بتاريخ الرحالة. شرح لي أن ابن بطوطة تعرف إلى كاتب رحلاته أي عبدالله محمد بن أبي القاسم محمد بن احمد بن جزي الكلبي في بستان الفقيه أبي القاسم محمد بن عاصم حيث انتظمت نزهة جمعت عدداً من وجوه العاصمة الأندلسية.

كان ابن جزي يُعرب عن ارتياحه واستمتاعه كشاب بالأخبار التي كان يرويها الرحالة الشيخ ابن بطوطة. لم يتردد في الإعتراف بأنه قيد عن ابن بطوطة في ذلك البستان أسماء بعض الأعلام الذين لقيهم الرحالة أثناء سفره، وبأنه استفاد منه فوائد عجيبة. وقدكان ابن جزي، على ما ذكر مترجموه، أديباً رائعاً. ولذا، فقد كان خير من يختار لمهمة مثل هذه.

قصدت الدكتور التازي في الرباط. كان يقطن فيلا توحي برفاهية الحياة. تحيطها حديقة غناء يتمتع فيها هو وعائلته، موحياً بهناء العيش في خريف العمر، حيث بات يشارف على الثمانين حولاً. كان ككل دبلوماسيي المملكة، أنيق الملبس والكلام، باسماً يسرد القصص بلغة ممتازة وبكثير من الإحساس. قال: “نحن نعلم أن التأليف، أي تأليف، إذا اشترك فيه اثنان أصبح تأليفاً يحتاج إلى الحيطة. ومن هنا كان توالي بعض الانتقادات على ما رُوي عن الرحالة. وقد ابتدأت هذه الانتقادات في عصره بالذات. فمثلاً، سعى ابن خلدون، على جلالة قدره، إلى الوزير ابن أودرار لينقل اليه تناجي الناس بأكاذيب ابن بطوطة، آملاً إتلاف الرحلة”.

كانت هذه أول صدمة لي. هل يُعقل أن يكون ابن بطوطة الذي كنت احلم به، يكذب في ما روى؟ وهل يُعقل أن جدنا ابن خلدون سعى لإحراق رواياته، ومحو تاريخه، وإتلاف أثره؟ أليس معيباً أن يقول باحث ألماني إن ما قدمه ابن بطوطة من وصف للصين يُعد الأكثر دقة في التاريخ، بينما العرب يعتبرون الرجل ضرباً من الفلكلور؟

تصارعت في رأسي تلك الأفكار السوداء. ثار نزاع بين قلبي وعقلي. كدت اختار قلبي وحبي لإبن بطوطة على عقلي الباحث عن سر الحقيقة. تابع الدكتور التازي: “كان لابن بطوطة زوجة في دمشق أنجبت منه ولداً كان يبعث له بمساعدات مالية من الهند. وكانت له انشطة كثيرة في دمشق حيث درس على الشيوخ والشيخات وحصل على الإجازات المكتوبة”.

فهمت من محدثي المغربي الأنيق، أن ابن بطوطة كان محباً للنساء، مقبلاً عليهن. تزوج كثيرات منهن وحصل على الكثر منهن بصيغة هدايا من الملوك والرؤساء والأمراء. وهو يصف في رحلاته الكثير مما كان يراه مثلاً من عري النساء في السودان، أو من عادات بعض القبائل والملوك والأمراء الذين زارهم والذين كانوا يحتفون بقدومه فيقدمون له امرأة هدية.

تسلحت بكل هذه المعلومات والكتب، لكنني قلت في نفسي: لن يقدم لي احد معلومات عن ابن بطوطة أكثر مما سيقدمه لي ضريح ابن بطوطة. لعل ابن خلدون كان يغار منه، أو لعل ابن بطوطة هجا احد المقربين من ابن خلدون، أو ربما ما يصلنا من التاريخ لا يمت للتاريخ بصلة. قررت أن أدافع عن ابن بطوطة، مهما كان السبب.

ذهبت إلى المدينة القديمة في طنجة. كنت كلما اقتربت من المكان تتلاقى في مسمعي أصوات الأذان والأغاني الشعبية وأعمال الترميم الجارية في بعض الأحياء القديمة. رحت أسير في الزواريب والحارات العتيقة حيث يختلط الباعة بالناس العابرين، فتيان في مقتبل العمر يلاحقون السياح محاولين بيعهم بعض الأساور والحلي والمصنوعات الجلدية.

كلما دنوت من الضريح، ازدادت معرفة الناس بالمدفون هنا. لكن الخرافات تغلب على الحقائق. الناس مطبوعون عادة على حب الخرافة إن كانت أجمل من الحقيقة. لعل في الأمر احتيالاً ما لاجتذاب السياح. هذا يقول لي أن ابن بطوطة سار على وجه الماء، ذاك يؤكد جازماً، أن ابن بطوطة اكتشف أميركا، آخرون يُجمعون وهم يحتسون الشاي أمام أحد الحوانيت المجاورة، على انه كان رجلاً ورعاً وداعية أو فقيهاً…

صارت المدينة هنا أجمل مما رأيتها يوم وصولي اليها. بدت أكثر بهاء ورونقاً. تألقت بالتاريخ والحضارة والعمران. تغنجت كعروس مستترة وراء برقع، تنزع ثيابها شيئاً فشيئاً ليلة الزفاف فتكشف عن أسرار جمالها وروعة خفاياها. صارت خطواتي في المدينة أكثر تسارعاً، شعرت برائحة التاريخ وأريج الحاضر، أحسست بأن رئتي قد تضاعف حجمهما، رغم ضيق الأمكنة. وها أنا أخيراً عثرت على الضريح. لكنه، ويا لسوء طالعي، مقفل. وكيف لي أن أحتمل أن يكون مقفلاً بعد كل ما تكبدته من عناء؟ كدت أيأس. لكن يأسي لم يطل. فهذا أحد الفتية المتحلقين حولي ينظر إلي كمن اكتشف رجلاً جاء من كوكب آخر، ويقول لي: “لا تقلق يا سيدي. هنا يسكن شخصان لديهما مفاتيح الضريح”.

جاءني رجل متقدم في السن. رسم الدهر على جبينه خطوط العمر وقسوة الزمن، ورسم قلبه الأبيض على محياه ابتسامة فرح صوفي. يبدو أن مهنته الوحيدة هي فتح باب الضريح امام الزوار والسياح. لفتني أنه هو نفسه لا يعرف الكثير عن الرحالة الذي يقال انه مدفون هنا. فتح لي الباب تاركاً للفتى الذي رافقني أن يقرأ لي الوثيقة المكتوبة على الجدار.

أنا الآن في حجرة صغيرة، مغلقة بباب خشبي فيه ثقب بحجم العين. يمكن للزائر أن ينظر إلى الداخل، إن لم يجد من يفتح له الباب. الضريح مغطى بشرشف أخضر قديم، تعتليه صورة للقدس والمسجد الأقصى. هنا مسبحة طويلة جداً، والى جانبها مسابح صغيرة عدة. وبالقرب منها علبة خشبية معلقة على الحائط تحتضن بعض نسخ القرآن. ثمة زاوية صغيرة للصلاة، وبين هذه وتلك، سجادة عتيقة وبعض الوسائد.

جلست على الأرض. خلعت حذائي. تناولت سبحة. قرأت الفاتحة مرتين. استلقيت على ظهري. هبت علي نسمة من النافذة الصغيرة. استعدت كل تاريخ الرحالة المدفون هنا، وتأملت في مغامراته. قلت في سري كمن يخاطبه في العلن: “يا جدي ابن بطوطة، سأسير على خطاك وأكمل ما بدأته، بوحي منك، وبفضلك، تعلمت حب السفر، وعشقت المغامرة والترحال. ارقد قرير العين يا ملهمي، رحمة الله عليك”.

كان فرحي بهذا الإكتشاف لا يوصف. بدت لي المدينة اكثر جمالاً. كأنني نفضت الغبار عن تحفة تشبه الجوهرة، فتلألأت نوافذ المدينة وأشجارها وبيوتها والبحر. كل شيء صار أكثر رونقاً في نظري.

اتصلت هاتفياً بالدبلوماسي الدكتور التازي. قلت له: “يا سيدي، فرحتي لا توصف، إني خارج لتوي من ضريح ابن بطوطة في طنجة، وددت أن أشكرك على كل ما قدمته لي من معلومات”. ضحك طويلاً حتى قهقه. تقطعت قهقته ببعض سعال. اعتذر، وقال وهو ما زال يضحك: “نسيت أن أقول لك يا أخ سامي، لا أحد يعرف أين دفن ابن بطوطة، وما زرته انت اليوم إنما هو محض خيال”. قلت والخذلان يأكل قلبي وعقلي: “ولكن يا سعادة الدكتور، الضريح يحمل اسمه، والمطار سُمي باسمه، والمدارس في طنجة معروفة باسمه، وثمة جمعيات ومراكز تجارية هنا تحمل اسمه”. شعر الدكتور التازي بحزني وخذلاني. توقف عن الضحك. اعتذر مجدداً، واستعاد صوته الرخيم ولغته الأنيقة، وقال: “يا بني، إن آخر ما نعرفه عن ابن بطوطة انه تزوج في دمشق وربما مات فيها. وكل ما يقال خلافاً لذلك هو محض خيال. لم يُدفن ابن بطوطة في طنجة، لكن لا ضير في أن يكون الناس مقتنعين بذلك تشجيعاً للسياحة. وهم يحبونه في طنجة، ويسمون الأماكن باسمه لأنه ولد فيها لا لأنه مات ودفن بين ربوعها”.

في البداية حزنت. أيُعقل أن التقي سراباً بعدما قطعت كل هذه المسافة، تحدوني فرحة اللقاء. لكن سرعان ما بدلت حزني بالفرح، وحدثت نفسي قائلاً: ربما كان ذلك أفضل، فابن بطوطة أعظم من أن نعرف أين دُفن وكيف مات. ما يهمنا هو حياته الزاخرة بالمغامرات والرحلات والاكتشافات والحضارات والحب.

الشيء الوحيد الذي لم أحبه في تاريخه هو انه كان يبتز بعض كبار القوم والملوك والأمراء والرؤساء الذين لم يكرموه.

ها أنذا أكمل ما بدأه ابن بطوطة، وأسير على خطاه صوب آفاق جديدة. لا أدري إلى أين ستقودني هذه الخطى، لكنها بالتأكيد، ستحمل إلي الكثير من الفرح، وتحقق الكثير من أحلامي.