نعيش زمنا تكاثرت فيه وتكالبت علينا أزمات أكثرها خانق. ففي غالبية دول الشمال كما في جميع دول الجنوب شعوب تعاني عواقب سوء إدارة وصعوبات مالية واختناقات سلعية وغذائية وظلم شديد في توزيع الموارد وتضخم في الأسعار وفساد سياسي واجتماعي متفاقم. يزداد الشعور بالقلق ولا أقول اليأس كلما انسد طريق خلاص بعد الآخر وتعددت مظاهر العنف أو التهديد به وصارت الفوضى كابوسا ضاغطا يهدد ما تبقى، وهو قليل، من مدخرات الأفراد والدول على حد سواء. يزداد أيضا القلق بين خاصة الناس ومن بيدهم الأمل في التغيير بسبب إدراكهم المتجدد أن قضايا دولية استجدت أو تدهورت حتى صارت تشكل في مجموعها أو منفردة مصدر تهديد لكل أمل متجدد في خلاص قريب. اخترت في السطور التالي بعضا ما أعرفه عن قضيتين تستدعيان الاهتمام بهما:

أولا: أوروبا المهددة بالتفكيك: كنت شخصيا منذ بداية عملية التكامل ثم الاندماج الأوروبي من أكثر المتفائلين بهذه الظاهرة الطارئة على السياسة الدولية. تعلمنا في معاهد العلم العليا الكثير عن ماضٍ أوروبا. حروب متواصلة من بينها حربان عالميتان أهلكتا ملايين البشر، وسباقات على استغلال أمم في أمريكا الجنوبية قبل أن تصبح لاتينية وبعد أن استحقت هذه الصفة وأمم في آسيا وأمم عديدة في أفريقيا والشرق الأوسط. مصدر الأمل لدينا كان الحال التي خرجت عليها شعوب أوروبا من حرب أشعلها حكامها والدعوات الخجولة ولكن الملحة من بعض قادة الفكر لإقامة تجمعات اقتصادية بأهداف تكاملية تجمع بين دول متفاوتة الأحجام والثروات في غرب القارة. كبرت الفكرة ونضجت من جماعة حديد وصلب إلى سوق اقتصادية أوروبية مشتركة إلى اتحاد أوروبي.

عاشت أوروبا مرحلة غير مسبوقة من السلم الإقليمي كان الظن أو الأمل أن تستمر. ولكن حدث ما يدفع الكثيرين في داخلها وبخاصة في خارجها إلى الشك في أن تستمر. حدث أن تعرضت أوروبا لموجات متتالية من الهجرات الآسيوية والأفريقية بدأت ضرورية وانتهت كارثية. حدث أيضا أن دعت الأحوال الاقتصادية والسياسية في عدد من دول جنوب القارة إلى بعث أو تجديد “نفس” استعماري تحول إلى طاقة سباق لغزو واسع في أفريقيا. حدث ثالثا أن العضو الأكبر في حلف الأطلسي تورط في خطأ جيواستراتيجي كبير استدعى الخروج منه الاستعانة كعادة الولايات المتحدة بتغطية غير محدودة بالوقت أو المال أو السلاح من جانب الدول الحليفة حتى صارت أوروبا طرفا في أجواء حرب كانت تظن أنها ربما نأت بعيدا عنها إلى الأبد.

ليس من قبيل المبالغة في كثير القول بأن الحرب الأوكرانية، أيا كانت نتيجة مساراتها في المستقبل، قد نتج عنها صدعا في مشروع الوحدة الأوروبية. نتج عنها أيضا وهو الأهم بالنسبة لنا، انتكاسة أمل في سلم عالمي وفي استقرار يطول أمده.

ثانيا: عالم ناشئ في الجنوب: من بين مفاهيم كثيرة طرحتها التطورات الأخيرة في السياسة الدولية لفت نظري بصفة خاصة مفهوم “الجنوب العالمي” أو “عالم الجنوب”. صرت، مع بعض التأمل، أعتقد أنه يعبر عن حالة عالمية جديدة تختلف عن أي حالة سابقة كان للجنوب دور مشهود فيها. لم يكن قصد باندونج الإعلان عن نشأة “الجنوب”، فالجنوب في ذلك الحين كان مشاركا في قيادة تيار “متعدد الجغرافيا والألوان”. بل أن التكوينات المتعاقبة لدول ما سمي بالعالم النامي والعالم الثالث ومجموعة السبعة وسبعين وغيرها تعمدت فيما يبدو الابتعاد عن تسميات تحمل صفة الجنوب، تماما كما تعمدت، أيضا فيما يبدو، مجموعة أعضاء الحلف الأطلسي، النأي بنفسها عن صفة حلف “الرجل الأبيض”، رغم أنه بالفعل الحلف الذي نشأ وعاش وتوسعت عضويته، باستثناء يكاد يكون وحيدا، وما يزال في نظر رجل الجنوب الملون هو الحلف الذي يحمي مصالح الرجل الأبيض.

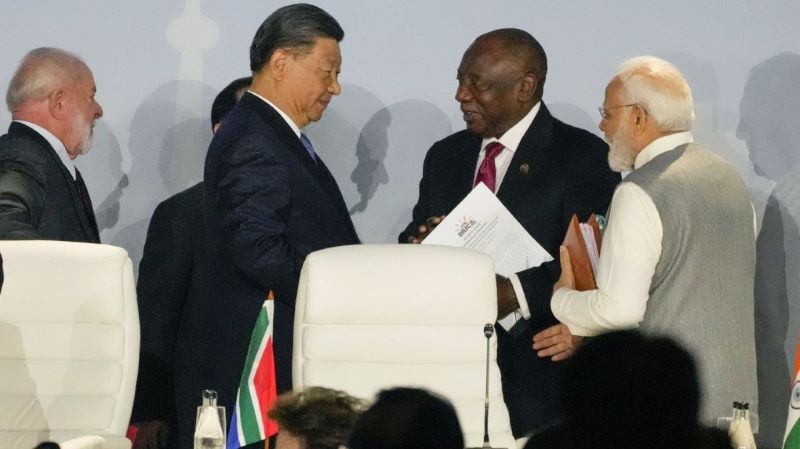

لم يعد الجنوب العالمي أو عالم الجنوب مجرد مفهوم نظري أو جغرافي. حدث في السنوات الأخيرة أن تحركت هذه الكتلة الضخمة في اتجاهات تستحق منا الاهتمام والمتابعة. أقصد بالكتلة الضخمة التحرك العسكري في جانب من القارة الأفريقية واستعدادات ملموسة على مستوى القارة اللاتينية تنذر بسلوك مماثل في الجوهر وإن ليس في الشكل. أقصد أيضا مجموعة البريكس وما حققت من شعبية سياسية في أوساط “الجنوب” وفي الوقت نفسه لا أنكر فضل المغزى الذي تتضمنه. تأسست وفي عضويتها دولتان من الجنوب بينهما صراع على الحدود كامن حينا وساخن حينا آخر. الملفت أن الدولتين رغم هذا الصراع الناشب بينهما ورغم المحاولات الأمريكية المتواصلة للإيقاع بالهند وجذبها بعيدا عن المجموعة نحو أحلاف سريعة التجهيز تحت المظلة الأمريكية، رغم هذا وذاك يظل العداء للغرب، وبالذات لذكرى الرجل الأبيض خلال المرحلة الاستعمارية تشكل العمود الفقري والأساس في عقيدة السياسة والحكم في كلا الدولتين، الهند والصين. يبقى واضحا وملحا الدور النشيط الذي يلعبه ولعب جزءا منه في مرحلة نشأة البريكس الرئيس لولا دا سيلفا. كان يسعى وهو مستمر في السعي لتكون الغلبة لدول الجنوب في مجموعة البريكس، ولتكون هي الصوت المعبر عن هذا الجنوب الصاعد والثائر ضد هيمنة الرجل الأبيض.

أعرف، كما يعرف كل متابع ومدقق لقضية دولية بعينها، أن الطبقة الحاكمة في فرنسا لم ولن تغفر للجيوش الحاكمة في أفريقيا توليها الحكم ضد رغبة باريس، وبمعنى أدق، دون مباركتها. هي أيضا لن تغفر لواشنطن غدرها وخيانتها عهود التحالف المشترك عندما مارست ضغوطها لمنع تدخل الإيكواس والفرنسيين ضد النيجر وغيرها من الدول الأفريقية الثائرة. فرنسا خلال أقل من عام تعرضت مرتين على الأقل للغدر الأمريكي مرة في قضية الصواريخ لأستراليا ومرة مع مستعمراتها الأفريقية. وفي النهاية أشعر بالغبن الذي لا شك شعر به الأستاذ أمين معلوف. هذا الرجل كان يستحق أن يحصل من فرنسا على التكريم الذي أنعم به عليه الرئيس ماكرون لو أنه جاء في ظروف طبيعية وليس في ظروف نكبة سياسية وثقافية، نكبة الموقف الفرنسي من الثورة الأفريقية الناشبة ضد الاستعمار الفرنسي ورد الفعل البارد أو الساكت من جانب علماء وأكاديميي فرنسا وغضب كثير من المفكرين القريبين من المجتمع الفرانكوفوني في أنحاء “عالم الجنوب”. على كل حال بدأ الغضب على السلوك السياسي الفرنسي تجاه الثورة الأفريقية الراهنة يضغط على صانعي السياسة في عديد دول الجنوب وفي فرنسا أملا في تعديل هذا السلوك قبل أن يتفاقم ويتحول إلى قطيعة ثقافية.

- • •

قضايا أخرى تتفاعل مع بعضها البعض ومع البيئة القلقة المحيطة بها. أضرب مثالا بقضية منها تستحق منا اهتماما خاصا. كتبت عنها بالتلميح حينا والتصريح حينا آخر. خشيت، وما زلت أخشى، أن يستمر ضغط الولايات المتحدة الأمريكية على دول المنطقة منفردة أو مجتمعة في غياب وحدة العمل السياسي العربي فتتخذ هذه الدول سياسات تضعف فرص النظام القومي العربي في استعادة مسيرته وتدفع بنشأة بديل له. البديل هجين لن يحقق آمال أو أحلام الشعوب العربية في الاستقلال والتقدم ولن يحقق الاستقرار أو السلام في المنطقة.

تنشر بالتزامن مع جريدة الشروق