قبلها، ومذ كان في “الصياد”، وأنا متابع لقلمه الرشيق والحاذق.. كم تجلّى ذلك القلم في تقريره عن رحلته التحقيقية في عراق البعث، مطالع 1969، ثم في نشره لوثائق العلماء والمنظرين السوفييت عن انشقاق الحزب الشيوعي السوري، في ربيع 1972، وتعليقاته عليها، وفي غيرها من مواضيع وازنة.

ثم أتى يوم آذاري من عام 1974 قامت فيه “السفير” صرحاً عروبياً في ومن بيروت. من محاسن الحال، وقتها، أنها كانت متاحة التداول في مكتبات دمشق، واستمر ذلك الحال حتى قامت الفتنة السورية-الفلسطينية صيف عام 1976؛ فما أن وطأتُ أرض الولايات المتحدة، خريفه، حتى سارعت بالاشتراك فيها، برغم ما عناه ذلك من اضطراب بريد وعدم انتظام توزيع بحكم ظروف الحرب اللبنانية. برغم ذلك، فقد كان تصفّح أعداد عدّة في عطلة نهاية الأسبوع مبعث سعادة غامرة لقدر ما أمّنته من وصال واتّصال مع أحوال الوطن الكبير، وهي التي ظلّت صوت من لا صوت لهم فيه، بأسره. كان ذلك هو الحال على مدار الثمانينيات والتسعينيات الماضية، وأذكر أن الراحل أ. محمد حسنين هيكل سألني مرّة، في حزيران/يونيو 1989، إن كنت أعرف “أبو أحمد” شخصياً، فلمّا نفيت استغرب وأوصى بمقابلته في أول سانحة، وأنه سيلفت نظره لتوقّع ذلك. لم أقم بذلك صيفها، حرجاً من غيابٍ لعفوية لقاء؛ لكن هيكل ذاته كان سبب اللقاء الأول والعفوي في مناسبة تكريم مركز دراسات الوحدة العربية له بجائزة “جمال عبد الناصر”، في 26 تموز/يوليو 1999، بفندق البريستول ببيروت. وبرغم غلاظة إحدى الصحافيات عليه في “الاستقبال”، وكثافة الحضور ونوعيته، إلّا أنه نده عليّ باشارة من يده – وكنت أقف جانباً مع الراحل ممدوح رحمون في انتظار قِصر صفّ السلام الطويل عليه -، فوصلته، وكان أبو أحمد موشكاً على السلام عليه، فقال: هو لك في بيروت كما أنا في القاهرة. تصافحنا وتعانقنا، وكانت بداية.. أنيقة.

***

مذّاك، لم ينقطع الحوار، حتى ولو باعدت بيننا الجغرافيا.. ولست أزعم خصوصية حميمة سمةً لصداقتنا المديدة، لكن الأكيد أن قدراً كبيراً من البوح، نابع من ثقةٍ آمنة، قد اعتراها عبر محطات كثيرة.. أذكره وقد بدأت “السفير” تعاني ضيق تمويل أن فاتحني، صيف 2002، بسؤال عمّا لو أمكن للبنك العربي شراء حصّة منها. كان عارفاً بمعارضتي – وغيري – شراء رفيق الحريري لتلك الحصّة، وبعلاقة وثقى لعائلتي بآل شومان. قصدتُ عمان وتحدثت الى الراحل عبد المجيد، لكنه اعتذر لحرص البنك على اجتناب السياسة بالمباشر. حين عدتّ، سألني الرأي في جوزف سماحة، ولم أكن أعرفه شخصياً بعد. أجبت: قلمٌ أخّاذ ونافذ، لكن صاحبه شخصية قلقة ومتوترة، فمن عرفات- “اليوم السابع” الى بن سلطان- “الحياة” وبينهما تأييده، ولو العابر، لاتفاق 17 أيار/مايو. لكنني، في عموم، أزكي تولّيه رئاسة التحرير، وسأحدّث مركز دراسات الوحدة العربية لـ”تكريسه” في حفل كوكتيل على طرف ندوة له بعد أيام. تمّ ذلك يومها، ونشأت لي معه آصرة ودودة مع الراحل جوزف.

***

المرّة التي جفا فيها أبو أحمد نحوي قليلاً كانت يوم انشقّت “الأخبار” عن “السفير”، صيف عام 2006. لعلّه اعتقد أنني كنت في صورة الأمر؛ والحال أنني لم أعرف به إلا من جوزف لمّا أتى الدار البيضاء، مطالع أيار/مايو منه، لحضور دورة المؤتمر القومي العربي، ولم أكن أعرف لوقتها أياً سواه ممن شاركوه مشروع “الأخبار”. بعبارة، كان موقفي مع جوزف في نيّته المفهومة، ومع “السفير” في منعته المأمونة.

وسرعان ما زال الجفا بعدها ببرهة، ولو أنه ما إن دقّت ساعة بوح عنده حتى طفت علائم المرارة على وجهه: لقد أشعلتُ لجوزيف أصابعي العشرة فماذا أراد أكثر؟، وكنت أجيب: كلكم في بيت واحد من منزلين، فكان يتمتم بما أضحكني ولا أستطيع خطّه.

***

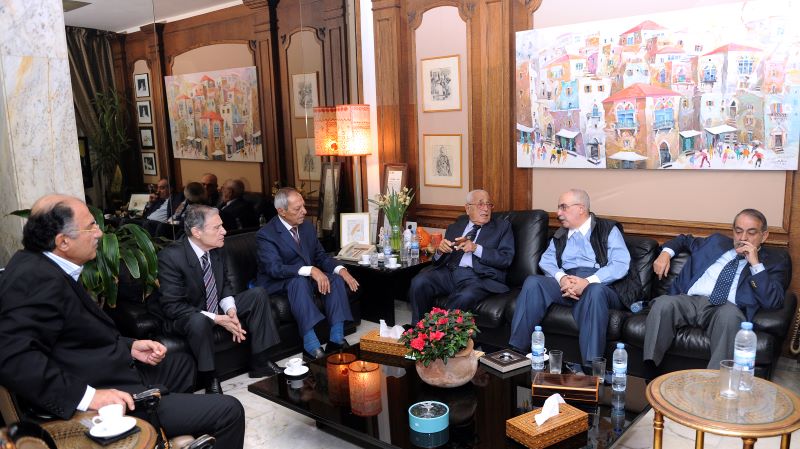

أجمل ما صنعه أبو أحمد كان “صالون الخميس”، في الطابق السادس عند السابعة مساءً، فترى صفوة متنوعة من أهل الرأي والفعل، ومن مشارب شتّى، وقد تلاقت عنده؛ و”كاسك خيي ملهب” من حوارات تلتهب وتخمد ثم تعود للاشتعال وهي تتقافز من أمر إلى أعوص منه. لم أفوّت واحداً طالما كنت في بيروت، وإن غبت فأول الغيث إمطاره لي بأسئلة عن فلسطين العائد منها، أو من سوريا النازفة. بحقّ، سكنَت فلسطين أبا أحمد جلداً وحشاً بما عسُر وصفه.. سؤاله: متى؟ متى أيتها الضفة؟ عبق في الصالون كما استمطار الخلاص.

***

ضرب “الربيع العربي” أبي أحمد كالصاعقة، سيما ما آلت اليه حال سوريا جرّاءه. علم من الراحل كلوفيس مقصود بوصولي دمشق، آخر حزيران/يونيو 2011. أياماً بعدها وإذ بالجار، الراحل حسين العودات – وكان من عظام الرقبة عند أبي أحمد -، يخطرني برغبته أن آتيه بيروت، فأجبته بنيّتي حضور مناسبة فيها بعد بضعة أسابيع، وسأزور صاحبنا حينها. تلك الليلة، اتصل أبا أحمد بصاحب المناسبة طالباً التحدّث إليّ، فما أن قلت له هلا حتى قال: ائتني الآن، فقلت: وحدّ الله يا رجل، اقتربنا من منتصف الليل، سأكون عندك في ضحى الغد. كان اللقاء يوم 24 تموز/يوليو 2011. استمع إليّ على مدار قرابة ساعة، ومعه في الصالون الأخَوان نصري الصايغ وياسر نعمة، لأخلص فيه إلى أن الأزمة السورية الكبرى على مفترق طرق: إما حل سياسي سريع لها، أو هي ذاهبة الى حرب طويلة بمليون ضحية. بهت الثلاثة، وما أن خرج الاثنان إلى أعمالهما حتى وجدته وقد اتصل بهيكل، وكان في إجازة سكوتلاندية، ووضع المكالمة على السمع. وبعد التحايا، طلب مني تلخيص ما قلت لهيكل ففعلت، فبادرني الأخير بسؤال لينين الأشهر “ما العمل”؟. قلت: أن تأتيا دمشق وتحاورا الرئيس وصحبه وكذلك معارضي الداخل. ردّ هيكل: أنا مستعد أن أُسقط تحفّظي على مسألة التوريث وأقصد دمشق، فسوريا ما فتئت عندي الإقليم الشمالي للجمهورية العربية المتحدة، وأنتما تعرفان مدى افتتاني بـ”الشام”، وبما ساوى تعلّقي بمصر، لكن مهمّة كتلك اقتضت تحضيراً مسبقاً، وليس خيراً منك لها فأنت أخبرنا بسوريا، ثم أنك فيها جسدياً ولو زائراً. قلت: لكن معارفي من معارضين، هم أعضاء في المؤتمر القومي العربي، لا تكفي لتمهيدٍ فيما اطلالتي على أهل الحكم نذر يسير. تدخّل أبو أحمد قائلآً: سأعطيك اسم صديق، قريب جداً من صاحب القرار، فأجبته: شريطة أن توقف مقالاتك الناقدة خلال المحاولة. صار الحوار عملاني الطابع؛ قال هيكل: إن نجح التمهيد فأرى أن “لجنة حكماء” تضمّنا الى سليم الحص ومحسن العيني وعبد الحميد المهري وكلوفيس مقصود تقطن دمشق، لا ضيفاً على طرف، وتتواصل مع الكلّ، غبّ الطلب. ضحكت وقلت: الله يستر أن تلاقي مصير ما حاولتَه خريف عام 1990 بخصوص الأزمة الكويتية. فقال: فال الله ولا فالك يا شيخ. وضعتُ نصآً لمبادرة وافقوا عليه ودار بين المعنيين من متلقّيها، لكن المحاولة واجهت سداً من التمنّع لا أستطيع المكابرة في اجتناب تحديد طرفه؛ لقد أتى من المعارضة في الأساس، وبتحريض ممن كان صديقاً وشريك مشروع لدزينة سنوات.. أو هكذا كان الظنّ!.

***

كانت فترة إقامتي في بيروت، ما بين خريفي 2013 و2019، أجمل فترة في العلاقة بيننا؛ فما بين “الصالون” وزياراتي المنفردة له في المكتب، كان التواصل نابضاً ومتّصلاً. تعليقاته على بعض ما كتبت، عنده وعند غيره، عنت وافر اهتمامٍ ونقدي، مثلما انتباهه لتعليقاتي على كتابات صحفيي الدار، وكنت فيها فاقع الصراحة.

بتّ أشعر خلال تلك الفترة أن أبا أحمد قد فضّل المكوث في ما فات، وغير راغب بمقاربة جديدة لحوليات قرن فات وأحوال ما نحن فيه ومقبل مصير. قاد ذلك الى تباين في تقدير الأولويات، سيما في سنوات “الربيع”: الهيمنة عندي والاستبداد عنده. لم تبارحه، مثلاً، فكرة “استعادة” مصر، فيما كنت ألفت انتباهه الى أن النخب المتنفّذة فيها ليست من مدرسة عبد الناصر ولا حتى هيكل، بل مسكونة بـ”الغربية المركزية” فكراً وولاءً؛ وتلواً، فتوسيع البيكار فرض عين.

***

منذ أواخر 2015، بدأ في طرح مسألة إغلاق “السفير” أمامي، وأن مدعاته كون نفقاتها قد باتت فوق ما في وسعه. كان تعليقي ثابتاً: أكيد أن المال واللوجستيات عاملٌ ووازن، لكنني أشعر أنك فاعلها لاغترابك عمّا حولك، وأنْ ليس عندك ما تضيفه في بحر الظلمات هذا. فعلها مطلع 2017، لكن الطابق السادس و”صالون الخميس” بقيا، تعبيراً عمّا عنته “السفير” بشكل ما.

آخر ما التقيته كان أواخر تموز/يوليو 2022، وبعد انقطاع “كوروني” دام عامين ونصف العام. بُهتّ لمّا وجدته وقد نالت من جسده اصابة صحية جزئية، وهو ما فتئ يُدخّن بلا انقطاع. صحتُ فيه: اتقّ الله في نفسك واقطع هذه الملعونة، فكم سبق وكرّرت ذلك على مسامعك لعقدين، لكن الآن “بيكفّي”.. هزّ رأسه الى أعلى رافضاً.. عرفت أنها آخر لقيا لي به، فكانت نكهة عناق الوداع “غير شكل”.

وداعاً أبا أحمد.

نشرت في موقع 180 بوست