نشر في “السفير” بتاريخ: 18/07/2011

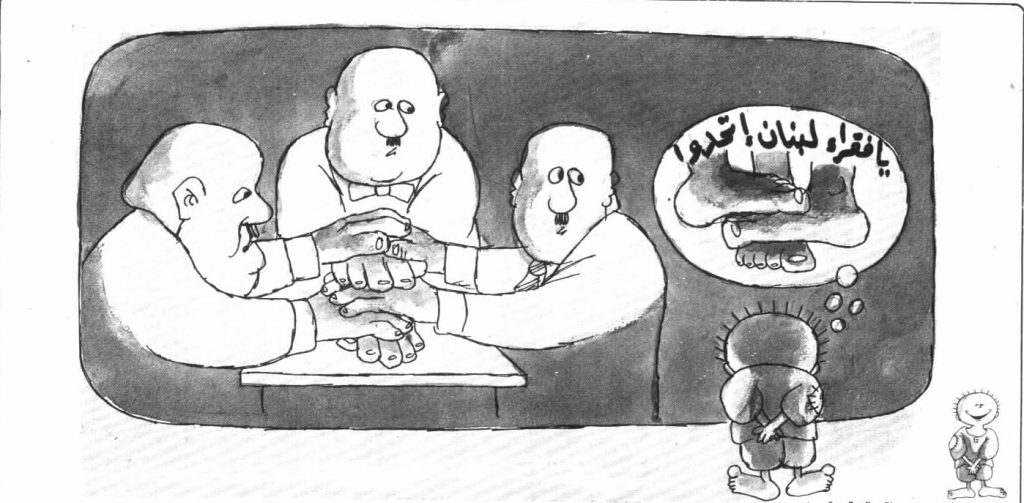

وحدها الطبقة السياسية في لبنان تتابع لعبتها مدمرة الوطن والدولة، معتبرة أنها محصنة ضد مناخ الانتفاضات التي تزلزل أنظمة عاتية في مختلف أنحاء الوطن العربي، مشرقاً ومغرباً، لا يمكن أن يطالها أو يتهددها بالسقوط، طالما هي محصنة بالطائفية قاتلة الثورات ومانعة التغيير وناسفة مشاريع إصلاح النظام.

وبينما تسقط الانتفاضات «أباطرة» و«حكاماً أبديين» وتتهدد بالسقوط من كانوا يعتبرون أنفسهم محصنين ضد التغيير، فإن الطبقة السياسية المحلية تندفع عكس التيار لاجئة إلى قلعتها الحصينة، الطائفية، واشتقاقها الأردأ والأعظم قدرة على تدمير المناخ الوحدوي الداخلي: المذهبية.

ليس جديداً القول إن النظام الطوائفي يغتال الوطن ومشروع الدولة، ويضرب وحدة الشعب ويمنع تحقيق الإصلاح ليضمن استمراريته، إذ يفرض على كل «لبناني» أن يبقى حبيس طائفته (بل مذهبه)، تقرر له مرجعيتها السياسية موقعه في «الدولة» بمعزل عن، وغالباً بالتضاد مع الكفاءة والجدارة والاستحقاق.

وليس جديداً القول إن اتفاق الطائف قد اغتيل ألف مرة منذ التوافق حوله، بضغوط عربية ودولية، تهدف إلى استنقاذ النظام… لنستذكر فقط قانون الانتخابات النيابية الذي استعيد مما قبل ذلك الاتفاق بثلاثين سنة، حتى لا نغرق في الأمثلة التي تؤكد أن الطائفية هي الاستثمار السياسي الأعظم إدراراً للربح، وإن كانت وليدتها المذهبية تتقدم بل تكاد تكتسح المسرح لتعمق الشرخ بين «اللبنانيين» بحيث يصيرون «شعوباً» متباغضة يمكن أن تتفجر العداوة بينها في أية لحظة، وبذرائع عارضة لكنها كاشفة لأغراض الاستثمار السياسي في الفتنة.

يجري هذا كله في لبنان، عنوان التحضر ونموذج الرقي كما يراه بعض إخوانه العرب، بينما تقدم الشعوب العربية، في العديد من أقطارها نماذج للقدرة على التغيير في اتجاه المستقبل الأفضل، متخطية مصاعب أشد ومخاطر أقسى في سعيها إلى نيل حقوقها في أوطانها.

حتى في مجتمع قبلي يوصم عادة بالتخلف والغربة عن العصر، كاليمن، أمكن لشعبها الفقير حتى الإملاق، والذي كان ولاء قبائله موزعاً بين دول شتى، أن يتوحد خلف مطلب التغيير وإسقاط الحاكم الذي يهيمن على هذه البلاد التي شهدت ـ بعد مصر ـ ولادة الدولة. نسي اليمنيون عصبياتهم، وتخطوا ميراث التخلف، وتجمعوا حول مطالب وحدة الوطن ودولته والديموقراطية بمعناها البسيط الذي لا يحتاج إلى فقهاء ودارسين أكاديميين وخبراء مستوردين من جماعات «المجتمع المدني»..

أما في مصر التي شهدت انتصار «ميدانها» على حكم الطغيان الذي استبد بشعبها لثلاثين سنة متصلة، وحاول أن يواصل استبدادها عبر نجله، فإن انتفاضتها المجيدة تؤكد ـ يومياً ـ رقابتها على «المجلس العسكري» حتى لا يظل يعتمد معايير حسني مبارك، ويمنع القطع مع العهد السابق. وهكذا فقد أسقط «الميدان» الرئيس الأول للحكومة الانتقالية، ثم أسقط معظم وزرائها، وها هو اليوم يعيد «تشكيل الحكومة» بمن يحفظ لهم الشعب أنهم لم ينخرطوا في لعبة الفساد، ولم يضعف إيمانهم بوطنهم وبحقوق أهله فيه.

ولقد حقق «الميدان» إنجازاً أخطر حين أصر على المجلس العسكري بضرورة تطهير جهاز الشرطة، فبادر وزير الداخلية إلى إقالة أكثر من خمسمئة ضابط برتبة لواء، ومئات الضباط من رتب أخرى، اعتبروا مسؤولين عن محاولة قمع انتفاضة الميدان في أواخر كانون الثاني الماضي التي ذهب ضحيتها أكثر من ألف مواطن… مما يعني أن أي ضابط قد يلجأ مستقبلاً إلى الرصاص في قمع أبناء الشعب العزل إلا من إيمانهم بوطنهم وبحقوقهم فيه، سيلقى مثل هذا المصير أو أسوأ، لأنه فرّط بدماء إخوته نفاقاً أو التزاماً بأوامر الطاغية الذي كان يتباهى بأن «الأمن المركزي» وحده يضم أكثر من مليون ونصف المليون من العساكر، لكن هؤلاء جميعاً «تبخروا» بعدما واجهوا أهلهم بالرصاص، وحق عليهم العقاب.

لقد أكد التعديل الوزاري الواسع الذي أنجز بالأمس فأعاد شيئاً من الثقة بالحكومة، أن الشعب أعظم وعياً مما يقدر الطغاة، وأعظم حرصاً على مصلحة البلاد من «حكامه» العابرين، وهو الذي أسقط «الفرعون» مخلد نفسه، من فوق إرادة الشعب وحقوقه في وطنه ودولته.

ولأن الشعب على مثل هذا النضج والوعي بمصالحه، فإن محاولة إشغاله بمشاريع الفتنة الطائفية (بتخويف الأقباط من المتطرفين بين المسلمين) لم تنجح، بل أن المصريين قد وظفوا هذه المحاولة لترسيخ الوحدة الوطنية والإصرار على إنصاف من كان يصنف مغبوناً في حقوقه على الدولة، وكذلك على صد تيارات التطرف الديني إسلامياً بالأساس، وقبطياً بالتالي، باعتبار الثورة طريقاً لإعادة بناء دولة لكل مواطنيها، بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية.

إن الشعب في كل من مصر واليمن وتونس قد أكد جدارته بحماية الوطن، كما أثبت وعيه بضرورات بناء الدولة، وتخطت انتفاضاته الإشكالات البيروقراطية والتذرع بموجبات المرحلة الانتقالية لكي تفرض منهجاً في التغيير يعيد بناء الدولة ومؤسساتها، عبر الانتخابات المقبلة ودستورها الجديد، متجاوزاً ما نثر من مخاوف عن حجم التدخل الأجنبي في خياره السياسي.

وبين الوقائع الدالة على وعي الشعب أنه لم يفجع بالموقف غير الودي الذي اتخذه أهل النفط العربي من ثورته، وامتناعهم عن تقديم مساعدة جدية للعهد الجديد في مصر، وإن كانوا قد لوّحوا بأن يزيدوا من هباتهم أو حتى قروضهم بقدر ما يؤكد «حكم الميدان» التزامه بنهج الرئيس المخلوع حسني مبارك وحماية كل المعاهدات والاتفاقات التي أبرمها، والتي شطبت مصر من خريطة التأثير عربياً ودولياً.

ولعل وزير الخارجية الذي أُعفي أمس من منصبه قد دفع غالياً ثمن العشاء التكريمي اللافت بل الخارج عن المألوف الذي أقامه على شرفه سفير دولة نفطية مؤثرة، وهو بالكاد قد باشر مسؤولياته الرسمية.

والأمل أن تستمر رقابة الميدان على السلطة المؤقتة في مصر خلال الشهور الأربعة المقبلة، التي يفترض أن تنتهي بانتخابات نيابية ورئاسية بموجب الدستور الجديد، الذي يفترض أن يعيد إلى شعب مصر حقوقه التي سلبت منه لحقبة طويلة، ويقدم مصر الجديدة صورة تليق بتاريخ نضال شعبها وبدورها العتيد في منطقتها العربية، والذي لا تقدر أية دولة عربية على القيام به.

إن مخاض الثورة عسير ومكلف، لكن الإنجاز يستحق التضحيات الغوالي لأنه يعيد إلى الشعب حقه الطبيعي في أنه مصدر السلطة، ويعيد إلى الوطن كرامته وموقعه المؤثر في محيطه.

[ [ [

… والنظام في لبنان مانع للثورة، وقاتل لحلم التغيير.

إن الطبقة السياسية تمنع قيام الدولة، ثم أنها تمنع وحدة الشعب، بل وتقاتل ضد هذين الهدفين الطبيعيين والشرعيين في أي بلد من بلاد العالم.

… وفي حين يغرق النظام في فضيحة إطلاق سراح الأستونيين، فلا يعرف أن يبرر أين وكيف ولماذا غابت مؤسساته الأمنية جميعاً عن دورها بل واجبها في هذه القضية، نرى النقاش يحتدم ـ طائفياً ـ حول مسألة اختيار بعض القيادات الأمنية. تهمل الكفاءة والخبرة والنزاهة وسائر المقومات ليتم التركيز على مسألة التقاسم الطوائفي وتحريم الإخلال بها لأن في ذلك خروجاً على الميثاق واتفاق الطائف ومقدسات الكيان.

ومن زمان أدرك اللبنانيون أن لا أمل لهم بدولة إلا إذا انتفضوا ضد نظامهم… والانتفاضة مستحيلة، لأن أسهل مهمة على أهل النظام أن يطلقوا في وجه أي انتفاضة شعبية غيلان الطائفية والمذهبية فإذا بالبلاد تعود خمسين سنة إلى الوراء. ولهذا يعيش اللبنانيون، هذه الأيام، في دوامة خوف غير مسبوق على يومهم وغدهم.