حرب قوامها التكنولوجيا. يُقرّر النصر أو الهزيمة فيها التفوّق التكنولوجي. حرب المنطقة نتج عنها الكثير من الضحايا والدمار المادي قبل أن ينزل جندي واحد على الأرض. في مراحل ماضية، كانت حروب الجو بالطائرات والصواريخ تُمهّد لحروب المشاة على الأرض، حيث كانت تحسم الحروب. لم يعد الأمر كذلك. يستطيع المتفوّق تكنولوجياً أن يُصيب أهدافه بإدارة المقذوفات من غرفة تحكّم خارج مسرح القتال. لكأنها حربٌ تدار بالريموت كونترول (تحكّم عن بعد).

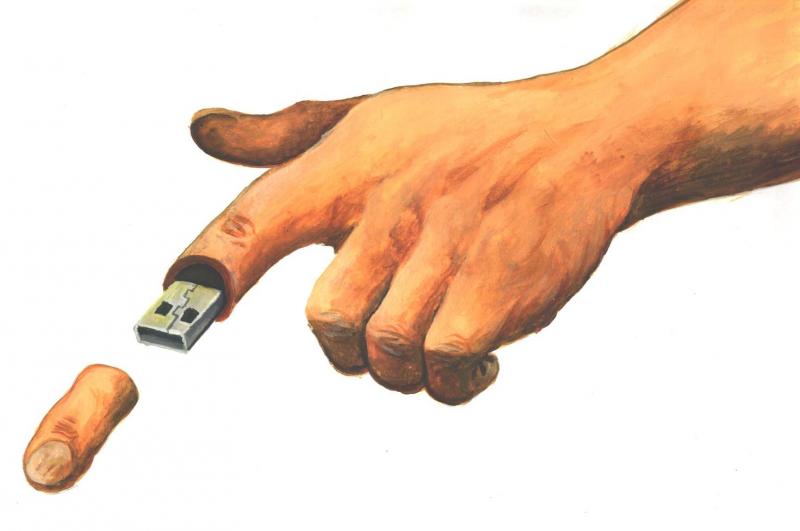

نمط الاستهلاك الجديد للحرب ليس جديداً بكليته، ولا الأنماط القديمة اختفت، بل الجديد يستوعب القديم في توليفة غير مسبوقة. منذ عقود بدأت الصواريخ تتخذ أهمية متزايدة. القتل عن بعد (online)، كما التدمير عن بعد (online)، إستُخدِما مرات عدة في العقود الماضية. أما الجديد فهو أن نرى حرباً بين إسرائيل وإيران، اللتين تفصلهما مساحات واسعة. هما مضطرتان للصراع عن بعد، وفي ذلك يكون التفوّق التكنولوجي يعتمد على المقذوفات التي تسير رقمياً. وفي لبنان أصيب الآلاف بتفجير “البايجرات”، وذلك بعد تفخيخها الكترونياً (رقميا). طبعاً، كان ذلك أسلوباً مخادعاً فيه من الاحتيال (التكنولوجي) كل شيء إلا شجاعة الشجعان.

يحضرني بيتان من الشعر العربي الموروث أختصر فيهما ايديولوجيا الحرب لناحية الرأي أو القوة المادية وأولوية أحدهما على الآخر:

الرَأيُ قَبلَ شَجاعَةِ الشُجعانِ هُوَ أَوَّلٌ وَهِيَ المَحَلُّ الثاني

السيف أصدقُ أنباء من الكتبِ في حدّه الحدُ بين الجدَ واللعب

بينما حقيقة الحرب في الزمن الراهن لا هذا ولا ذاك، بل براعة في استخدام الالكترونيات التي لا يلزم فيها رأي أو شجاعة، بل تقدم تكنولوجي. وفي هذه المناسبة لا يغيب عن البال منظر الدبابات الروسية المصطفة في خطوط طويلة عند بداية الحرب الروسية الأوكرانية. وما أنقذ أوكرانيا من براثن القوة المادية الروسية المتراكمة هو الأجهزة المتقدمة الكترونياً، التي زوّدها بها الغرب المعادي لروسيا.

هي حروب النخب الإلكترونية التي تُطوّر أجهزتها في مختبرات مغلقة وهذه بمعظمها في الولايات المتحدة الأميركية، ثم تُوضع بتصرف نخب عسكرية يتفوق من بينها من تزوده الولايات المتحدة أو تدعمه. هذا يدفع إيران إلى التردد حيال إسرائيل، برغم تحرشات الأخيرة التي تكاد تفقد إيران هيبتها.

في لبنان، دمّر الإسرائيليون مساحات واسعة وقتلوا أعداداً كبيرة، وهجّروا نسبة كبيرة من السكان. وكل ذلك قبل أن تطأ أرجل جنودهم الأرض اللبنانية. وما يزال الإسرائيليون يواجهون صعوبات، إذ يصطدمون بمقاومة شرسة في شجاعتها وبما تصنع من بطولات.. سماء المنطقة مفتوحة للمعتدين والأرض مستباحة، وقد دمّر الإسرائيليون ما دمروا، وهو كثير، لكنهم ما زالوا يترددون في وطئهم للأرض.

الحقيقة المرة أن التكنولوجيا المتقدمة تفلت من عقالها لتصير هي المسيطرة. يُفترض بالتكنولوجيا أن تكون مجموع الأدوات التي يستخدمها الإنسان في استخدام أشياء الطبيعة لمنفعته. بعد الثورة الصناعية جرى تطويع التكنولوجيا في خدمة العلم الحديث، حتى صارت مكتشفات التكنولوجيا لا تتم من دون حاضنة العلم، وفي أروقة الأكاديميا وغرفها المغلقة وجماعاتها، فيما يشبه العبادة. لكنها انفصلت عن العلم الحديث وصار لها مسار مستقل عن العلم الحديث وعن الإنسان. وهذا ما حذّر منه، مارتن هايدجر، فيلسوف القرن العشرين.

يبدو هذا الشغف بالتكنولوجيا أكثر تأصلا عند يهود إسرائيل، الذين أوصدت في وجوههم أبواب السياسة نتيجة افتقادهم شرعية الوجود كدولة، وارتكابهم الإبادة في فلسطين وما جاورها. فهم أثاروا حقداً سببه كثرة الاعتقال والإهانات التي أصابوا بها المعتقلين، والأهم من ذلك رفض كل الحلول التي تجعل للفلسطينيين دولة الى جانب إسرائيل، ورفض أن يكون أفرادهم ناساً مسموح لهم بالوجود البشري.

نتيجة ذلك تصرّفت إسرائيل على قاعدة أن أمنها لا يتحقق فعلاً إذا لم يكن مطلقاً، أي مئة بالمئة، فلا حق للعرب بالاحتجاج، وكل شيء من ذلك يقود الى تهمة الإرهاب واللاسامية، التي قدّس الغرب مقتضياتها، فسيطرت الصهيونية على عقل وقلب الغرب الامبريالي، وبخاصة حيث تنتشر الإيفانجيلية (التبشيرية) المسيحية التي قدّست الصهيونية، وجعلت من مسيحيتها ديناً صهيونياً.

تدفقت المساعدات إلى إسرائيل، مالاً ومعدات وتكنولوجيا وأدواتها مما لا يصل إليه حلفاء الولايات المتحدة. تفاقم زهو إسرائيل بنفسها بدافع التكنولوجيا، فخاضت حروباً ضد جيرانها، لا نهايات لها. هي حروب دون أسباب (وبدايات تستدعي ما حصل)، ودون أهداف تعمّم على أساسها الحوادث على الأرض. حروب من دون بداية معتبرة أو أهداف مفهومة، ولا شيء فيها ذو أهمية إلا التكنولوجيا واستخداماتها.

يمارس الإسرائيليون سيطرة على العرب بما ينخر تلافيف أدمغة هؤلاء. إذ الوعي السائد لدى العرب هو قوة إسرائيل التي لا تقهر بما تملكه من تكنولوجيا زوّدها بها الأميركيون، وطوّروها هم في أروقة شركاتهم ومراكز البحوث لديهم، فأصابهم زهو وتعالٍ واستعلاء، تشي بها كلها مشية نتنياهو ذاهباً الى مجلس وزرائه أو خارجاً منه، واجتماعات القيادة العسكرية، وكل ذلك تعرضه علينا الشاشات العربية بما يزيد من شعورنا باليأس، وشللنا بالعجز والهزيمة، دون أن ندرك أن يهود إسرائيل هم أنفسهم صاروا عبيداً للتكنولوجيا، وشغيلة عند أرباب التكنولوجيا الأميركيين. هنا عبودية الإنسان للإنسان (نحن وإسرائيل)، وعبودية الإنسان للتكنولوجيا (إسرائيل وما يتباهون به من أدوات قتل وتدمير). هو ليس ما بشّر به هاكسلي في بداية القرن العشرين عن عالم جديد شجاع، بل عالم تعود إليه العبودية. هذه المرة عبودية الأشياء والأدوات. عبودية الإنسان لما ينتجه. ثم يأتيك الذكاء الإصطناعي الذي يجعل الإنسان كائناً لا حاجة إليه. فيُصار الى تعميم حرب الإبادة ليس بالقتل والتدمير والتهجير هذه المرة، بل بجعل الإنسان أداة لتكنولوجيا لا تحتاج إلا الى عدد قليل من الناس في مراكز البحوث.

التيه اليهودي الذي تحدث عنه التوراة، وربما كان أسطورياً، صار تيهاً حقيقياً؛ التيه القديم ضياع والتيه الجديد زهو بانجازات تشكّل جريمة حرب. وفي اللغة العربية تكثر ألفاظ كلٌ منها بمعنيين متضادين، وقد أُلفت لذلك كتب الأضداد.

التيه الراهن آخر منجزات الامبريالية وعنصرية الغرب. هو في جوهره الزهو والتفاخر بما وصلت إليه القدرة على القتل والتشريد والتهجير وتغيير الديموغرافيا البشرية.

للبحث تتمة..