الوطن العربي ينزف أبناءه، لا سيما المؤهلين منهم وأصحاب الاختصاصات العلمية والخبرات الفنية والمعرفة بأسرار التكنولوجيا الحديثة: علماء، أطباء، مهندسون الخ..

الأخطر هو اليأس من الوطن، بدولته وحكوماته المؤتلفة على اختلاف، أو المختلفة على اتفاق ضمني على استمرار رئيسها وأعضائها فوق مقاعدهم.. حتى لا يأخذها المعارضون.

يتصل بذلك الضيق بالأنظمة الدكتاتورية القائمة التي لا تعترف بالشعب ولا تحترم إرادته وتتخبط في سياساتها الاقتصادية وفي علاقاتها مع دول العالم بحسب مصالح المسؤولين فيها ورغباتهم ومعهم من يعاونهم من المستشارين ورفاق السوء.. خصوصاً وأن هذه الأنظمة محصنة بسدود الطائفية والمذهبية والعصبيات اللاغية للديمقراطية.. ومعها حقوق الانسان.

وبالطبع فإن ذلك يسهل أو يمهد الطريق امام النفوذ الأجنبي، ويكسر حاجز العداء مع العدو الاسرائيلي، ويضعف الايمان بالوطن وقدسية أرضه والاستعداد للاستشهاد من اجل حمايته، متى اقتضى الأمر.

لم تعد الأرض العربية وطناً واحداً لأهلها جميعاً..

لقد تعاظمت مع القطرية الحساسيات الطائفية والمذهبية، وانقسم الشعب فرقاً وتمزق أشتاتاً، وتغلغل النفوذ الأجنبي واستعاد مكانته المرجعية أيام الاستعمار بالعسكر، وفقد المواطن شعوره بمواطنيته، وهانت عليه كرامة اهله وأمته بسبب من ضعف دولته وفساد طبقته السياسية وسيادة الرشوة والمحسوبية والتعصب الطائفي واستغلال النفوذ والشفاعات ذات الغرض.

بالمقابل فان دول النفط والغاز الذي كان دورها هامشياً، وكانت تتجنب الصدام مع حركة التحرر والنهوض القومي، قد تنمرت وأفادت من الفراغ في مقاعد القيادة الجامعة لتتقدم مسلحة بالذهب الرنان لتشتري من هو مستعد لبيع موقعه وتوقيعه بثلاثين من الفضة.

اختصمت الأنظمة، وانقسمت ليتحكم بها الأغنياء بالنفط والغاز، وهي ثروات لم يتعبوا ولا هم عرقوا من اجل اكتشافها أو من أجل جني مداخيلها التي تفوق التصور، وجعلتهم سادة أعزاء يفتون ويقررون ويستتبعون الدول الفقيرة وحكامها.. بالثمن.

تفككت مشاعر الوحدة العربية واستقرت في ذاكرة الماضي وتنامت القطرية والطائفية والمذهبية حتى تبدى أي شعب عربي وكأنه تجمع مؤقت لمجموعة من عناصر مفككة ومتنابذة ومتخاصمة إلى حد العداء مع بعضها كما مع “الأخوة الأعداء”..

.. وكان بديهياً أن يفيد العدو الاسرائيلي من هذا التفكك العربي ليمد أذرعته المخابراتية، مفيداً من “وحدة الحال” بينه وبين المهيمن الأميركي الذي يراه قادة العرب، وكثير من غيرهم في العالم، بانه سيد الكون والمطاع وأن مشيئته “قرار إلهي” و”أمر لا بد أن ينصاعوا له”!

هكذا صار للعدو الاسرائيلي “سفارات” في بعض عواصم الوطن العربي، وصارت عواصم عربية وقادتها من السلاطين (عُمان) والملوك والرؤساء تستقبل رئيس حكومة العدو وتؤخذ الصور مع قادتها بلا حرج، أو خوف من المحاسبة.

ثم توالت الخطوات الانفصالية بعد معاهدات عدم الاعتداء مع عدو الأمة في ماضيها وحاضرها ومستقبلها.. وأصاب الشلل جامعة الدول العربية، لا سيما بعد تمكن “امبراطورية قطر” من “طرد” وإفراغ مقعد سوريا منها، تأميناً لجو من الصمت و”حاضر يا افندم” في هذه المؤسسة العريقة التي يقال أن الاستعمار البريطاني هو في الأصل، صاحب الفضل في اقامتها في اواسط الأربعينات..

تم الاحتلال الأميركي للعراق، بكامله، في العام 2003، وسائر العرب مشغولون عنه، بل انهم كانوا في الحقيقة أقرب إلى هذا الاحتلال وموافقين عليه، بل أن بعضهم كان يسعى في خدمته.. وللتذكير: فان عدداً من الدول العربية ساهم بكتائب من جيوشه إلى جانب القوات الأميركية وبذريعة الانتقام من صدام حسين واعتداءاته عليها.

ثم رجعت الكتائب العربية واستمر العسكر الأميركي في العراق والكويت وسائر أقطار الجزيرة والخليج ليحمي الأخوة العرب من اخوتهم العرب… باعتباره مرجعية هؤلاء “الأخوة” جميعاً..

ثم، بعد حين، وفي العام 2011 تم التواطؤ مع قوى سياسية سورية متطرفة (بينها الإخوان المسلمون وتنظيمات أخرى موالية لتركيا)، وبقايا النفوذ الغربي وشيء من التواطؤ العربي وفساد بعض أجهزة النظام مما أدى إلى تفجير الأوضاع بذرائع مختلفة ومحاولة الضرب على الوتر المذهبي..

وها هي سوريا المنهكة اقتصادياً، والجريحة و”المنبوذة” سياسياً، لا سيما من جانب دول الغاز والنفط، ما زالت بحاجة إلى الدعم العسكري الروسي ومعه الدعم الإيراني (بالمال والسلاح ومقاتلي “حزب الله” في لبنان)..

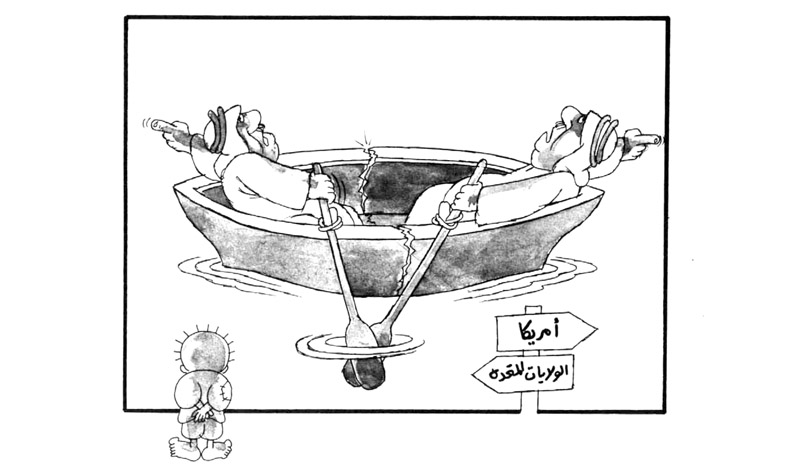

لقد انفصل الأغنياء عن اخوتهم من الفقراء العرب، وفضلوا أن يدفعوا الجزية مضاعفة للحامي الأميركي وللعدو الذي أُسقط عنه العداء، اسرائيل، وهربوا بعيداً عن أهلهم منتشين بثرواتهم التي جاءتهم من حيث لا يحتسبون فأغنتهم مما جعلهم يديرون ظهورهم لأبناء عمومتهم وشركاء المصير الفقراء: يقبلونهم عمالاً، أما إذا كانوا أطباء ومهندسين وعلماء فلا بد أن يحملوا هوية سيد الكون، الولايات المتحدة الأميركية، وإلا فليذهبوا إلى مكان آخر.

لقد غابت أو غيبت مصر عن دورها القيادي الجامع، فهي كانت دائماً أكبر من أن تخاصم، وأرحم من أن تقاطع أشقاءها،

وأثيرت عواصف من الخلافات، ودب الشقاق لا سيما بعد محادثات كمب ديفيد والصلح مع العدو الاسرائيلي.

لكن العرب لا يمكن أن يستغنوا عن “مصرهم”، كذلك فان مصر تخسر الكثير من رصيدها اذا ما ابتعد عنها العرب. والمستقبل أهم من الماضي، وهو كفيل ـ عبر التواصل واستذكار الانتصارات التي حققتها وحدة السلاح والمصالح المشتركة ـ بتصحيح بعض المسارات المختلفة، وإعادة بناء العلاقات على مشاعر الأخوة والمصالح المشتركة التي هي الغاية والمرجعية ومصدر الكلمة الفصل.

أهلي وان جاروا عليّ… فهم اهلي!

للمناسبة فقد كانت تلك الساعة الثانية المباركة من بعد ظهر يوم 6 اكتوبر ومشهد القوات المسلحة المصرية والسورية، تعبر قناة السويس إلى الضفة الثانية وتطهرها من جنود العدو المتحصنين في خنادق خط بارليف، أو تركت التلال لتصعد إلى بعض قمم جبل الشيخ حيث كان يتحصن عسكر النخبة الاسرائيلي فتقتلع وجوده وتفتح الطريق إلى بحيرة طبريا التي قال الرئيس الراحل حافظ الأسد للرئيس الأميركي السابق بيل كلنتون في قمتهما بجنيف: هذه أرضي، ولقد كنت أسبح في هذه البحيرة وأنا شاب.

وبرغم أن الحرب التي أثبتت جدارة المقاتل العربي وحسن التخطيط وشجاعة المبادرة قد انتهى إلى غير ما أمل الطامحون أي التحرير الكامل والشامل للأرض العربية المحتلة، والى افتراق مصر عن سوريا والعديد من الأقطار العربية، وتم نقل جامعة الدول العربية من مقرها التاريخي في القاهرة إلى تونس… حتى اذا تمت واقعة اغتيال الرئيس السادات بينما هو يشهد الاحتفال بالنصر على أيدي بعض العسكريين المتطرفين (خالد الاسلامبولي ومن معه)، تم انتخاب رفيقه وشريكه في قرار الحرب والذي كان يجلس في المنصة خلفه حسني مبارك، رئيساً للجمهورية… وهو الذي امتدت ولايته لثلاثين سنة قبل أن تجبره ثورة الربيع، التي ملأت ساحات القاهرة وسائر المدن المصرية بالحشود الغاضبة والمتحسبة للإفقار، مما أجبره على الاستقالة وتعيين رئيس الأركان رئيساً مؤقتاً، إلى أن يتم انتخاب البديل وفقاً للنص الدستوري.

هذه قراءة سريعة في بعض احوال “الأمة العربية الخالدة” التي تكاد الخلافات بين دولها تفرق بينها لأسباب عدة بينها الغنى الفاحش بلا جهد للبعض من ممالكها وإماراتها والفقر في دول أخرى، وقبل هذا كله وبعده كمون العدو الاسرائيلي في فلسطين المحتلة كفاصل قاهر لإرادة الأمة، مشرقاً ومغرباً..

في انتظار يوم النصر الأكبر!

تنشر بالتزامن مع جريدتي “الشروق” المصرية و”القدس” الفلسطينية